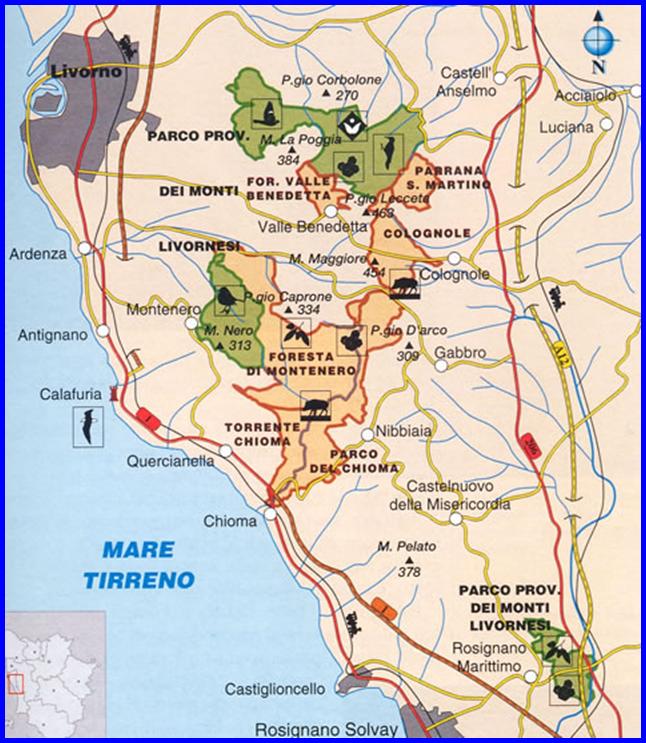

Parco dei Monti Livornesi (mappa) info a seguire .......SEGNALATECI I COLLEGAMENTI CHE FOSSERO INTERROTTI per poter aggiornare la pagina ove possibile

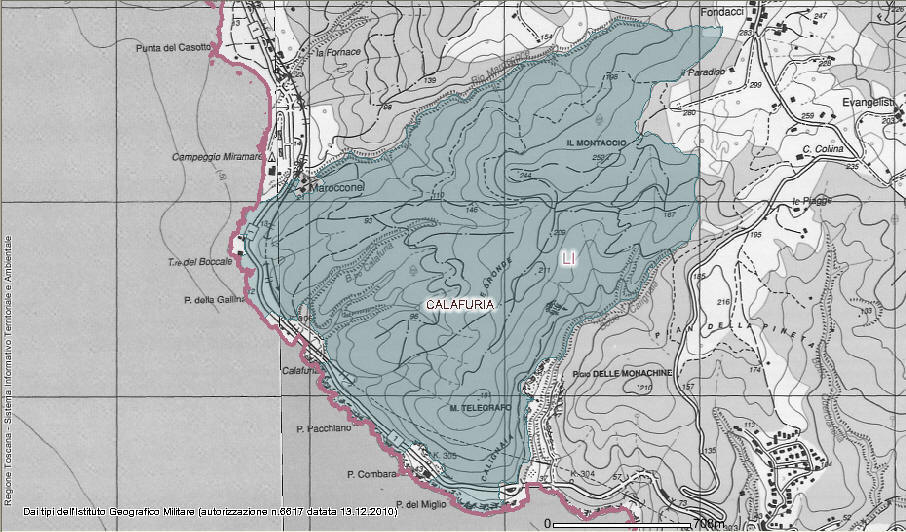

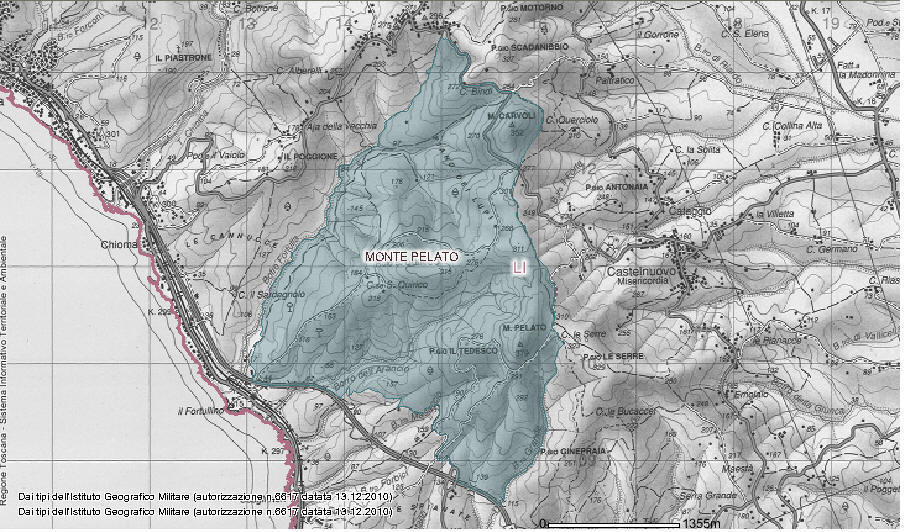

in verde il Parco, come previsto dal Piano, in giallo le aree A.N.P.I.L (tratta da guida Ceccolini e Cenerini)

in verde l'area del Parco naturale dei Monti livornesi, come era inteso in origine

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

per gli aggiornamenti

sull'avanzamento del progetto, vi invitiamo ad andare sul sito appositamente

creato e con il quale è possibile interagire:

http://www.occhisullecolline.it/

per gli aggiornamenti

sull'avanzamento del progetto, vi invitiamo ad andare sul sito appositamente

creato e con il quale è possibile interagire:

http://www.occhisullecolline.it/Nel Parco naturale dei monti livornesi (foto)

Verso una mappa di comunità (laboratorio)

Normativa del Piano:

Capo

I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità,

ambito di applicazione e contenuti del Piano

Art. 2 - Gestione

del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi

Art. 3 - Modalità

di formazione ed approvazione del Piano.

Art. 3 - Efficacia

del Piano

Art. 4 -

Attuazione del Piano

Art. 6 - Elaborati

costitutivi

Art. 7 - Quadro

conoscitivo

Capo II –

Disciplina degli ambiti territoriali

Art. 8 – Sistema

delle Aree Protette dei Monti Livornesi

Art. 9 – Parco

Provinciale

Art. 10 – Aree

Naturali Protette di Interesse Locale

Art. 11 – Aree

esterne al Sistema delle Aree Protette

Capo III –

Indirizzi di tutela delle componenti naturalistiche ed ambientali

Art. 12 –

Indirizzi di tutela delle componenti naturalistiche, ambientali e paesistiche

Art. 13 – Tutela

della flora e della vegetazione naturale

Art. 14 – Tutela

della fauna

Art. 15 – Tutela

delle emergenze geologiche e paleontologiche

Art. 16 – Tutela

del suolo

Art. 17 – Tutela

delle acque

Art. 18 – Tutela

delle componenti di interesse archeologico,

storico,

paesaggistico ed ambientale

Art. 19 –

Recupero del patrimonio edilizio esistente

Capo IV –

Gestione e fruizione del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi

Art. 20 –

Gestione e fruizione del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi

Art. 21 –

Accessi e percorsi

Art. 22 –

Strutture e servizi

Art. 23 – Piani

Attuativi e di settore

Art. 24 –

Progetti specifici

Art. 25 –

Indirizzi per la predisposizione del Regolamento del Parco

e del Piano

Pluriennale Economico e Sociale

Capo IV -

Disposizioni finali

Art. 26 -

Procedure autorizzative

Art. 27 –

Vigilanza

Art. 28 –

Sanzioni

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e contenuti

del Piano

1. Il Piano del Parco dei Monti Livornesi è finalizzato a

garantire la conservazione e la

valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio, del

patrimonio storico culturale e naturalistico

all’interno del Sistema delle Aree Protette dei Monti

Livornesi, ed a promuovere le attività

compatibili nel rispetto dei principi e dei criteri

stabiliti dalla L. 6.12.1991 n. 394 e dalla L.R.

11.4.1995 n. 49, nonché degli indirizzi e delle

prescrizioni del Piano Territoriale di

Coordinamento della Provincia di Livorno.

2. L’ambito territoriale di applicazione del Piano è

costituito dalle aree comprese nel Parco

Provinciale dei Monti Livornesi, istituito in attuazione

del Sistema Provinciale delle Aree

Protette di cui alla del. C. P. n. 346 del 27.09.96. Il

Piano fornisce inoltre direttive ed indirizzi

per la pianificazione unitaria del Sistema delle Aree

Protette dei Monti Livornesi, oggetto di

specifico accordo di programma sottoscritto dalla Provincia

di Livorno e dai Comuni di

Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo.

Il Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi è

costituito:

− dal Parco Provinciale dei Monti Livornesi istituito

dalla Provincia di Livorno con

deliberazione n. 936 del 19.2.1999;

− dalle Aree Naturali Protette di Interesse Locale

dei Comuni di Livorno, Collesalvetti e

Rosignano Marittimo istituite con specifica deliberazione

dalle rispettive

Amministrazioni comunali.

3. Il Piano del Parco dei Monti Livornesi costituisce lo

strumento unitario di riferimento per la

pianificazione e la gestione degli ambiti territoriali

facenti parte del Sistema delle Aree Protette

dei Monti Livornesi, nel rispetto delle competenze

territoriali ed amministrative stabilite dalla

legislazione vigente.

4. Il Piano del Parco, in conformità ai principi stabiliti

all’art. 12 della L. 6.12.1991 n. 394 e nel

rispetto del P.T.C. di cui alla L.R. 16.1.95 n.5, individua

in via definitiva i perimetri del Parco

Provinciale e disciplina:

a) l’organizzazione generale del territorio e la sua

articolazione in funzione delle diverse forme

di uso, di godimento e di tutela;

4

b) i vincoli, le destinazioni d’uso pubblico o privato e

le relative norme di attuazione con

riferimento ai vari ambiti ed aree individuate;

c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con

particolare riguardo ai percorsi, agli accessi

ed alle strutture riservate ai disabili, ai portatori di

handicap ed agli anziani;

d) i sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la

funzione sociale del Parco

e) gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla

flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale in

genere

f) gli ambiti territoriali e gli interventi in relazione ai

quali si procede attraverso strumenti

attuativi particolareggiati.

g) le procedure di attuazione del Piano.

5. L’esercizio delle attività consentite entro

l’ambito territoriale di applicazione del Piano è

disciplinato, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi

espressi dal Piano stesso, dal Regolamento di

cui agli artt. 12 e 19 della L.R. 11.4.1995 n. 49. Tale

strumento potrà essere approvato

contestualmente all'approvazione del Piano e comunque non

oltre sei mesi dall'approvazione

del medesimo.

Art. 2 - Gestione del Sistema delle Aree Protette dei

Monti Livornesi

1. In conseguenza dello specifico accordo di programma fra

la Provincia ed i comuni interessati,

gli ambiti territoriali facenti parte del Sistema delle

Aree Protette dei Monti Livornesi di cui al

comma 2 del precedente art. 1 sono oggetto di gestione

unitaria da parte della Provincia che

esercita tale funzione di concerto con i comuni competenti,

direttamente o attraverso la

costituzione di aziende speciali o istituzioni in

attuazione della L. 8.6.1990 n. 142.

2. In via sperimentale, la succitata convenzione individua

l’organismo gestore denominato

“Autorità del Parco” e composto dalla Commissione e

dagli Uffici del Parco, nonché dagli

organismi consultivi di partecipazione e di consulenza

scientifica da nominare con atti

successivi.

3. La Provincia garantisce la partecipazione degli enti

locali alla gestione del Sistema delle Aree

Protette dei Monti Livornesi in applicazione dei contenuti

dell’art.9 della L. 6.12.1991 n. 394,

nonché di quanto stabilito nello specifico accordo di

programma.

Art. 3 - Modalità di formazione ed approvazione del

Piano.

1. La Provincia promuove la formazione del Piano del Parco

quale strumento di tutela dei valori

naturali ed ambientali del Sistema delle Aree Protette dei

Monti Livornesi. Il processo di

formazione del Piano deve garantire la partecipazione degli

enti locali interessati in conformità

ai principi ed alle finalità della L. 6.12.1991 n. 394 e

della L.R. 11.4.1995 n. 49

2. Le disposizioni del Piano inerenti al Parco Provinciale

sono approvate dalla Provincia secondo

le procedure definite dall’art. 11 della LR. 11.4.1995 n.

49. Le eventuali varianti al Piano

seguono le stesse procedure sopra descritte.

3. Le disposizioni del Piano inerenti alle A.N.P.I.L. sono

approvate dai Comuni competenti

secondo le procedure definite dall’art. 19 della LR.

11.4.1995 n. 49. Le eventuali varianti al

Piano seguono le stesse procedure sopra descritte.

Art. 3 - Efficacia del Piano

1. Il Piano del Parco ha valore di Piano Paesistico e di

Piano urbanistico. In conformità con

quanto stabilito dalla LR. 11.4.1995 n. 49, il Piano del

Parco ha effetto di dichiarazione di

pubblico generale interesse, di urgenza e di indifferibilità

per gli interventi in esso previsti e

sostituisce, negli ambiti territoriali oggetto di

disciplina, i piani paesistici, territoriali ed

urbanistici di qualsiasi livello.

Art. 4 - Attuazione del Piano

1. Il Piano si attua attraverso i seguenti strumenti:

a) Piani di Settore o strumenti attuativi particolareggiati

predisposti dall’organismo di

gestione o da altri soggetti competenti in attuazione delle

previsioni del Piano.

b) Interventi diretti da parte dell’organismo di gestione

o di altri soggetti competenti

relativi ad opere o azioni previste dal Piano, quali

interventi di manutenzione o

realizzazione di strutture ed infrastrutture del Parco,

interventi di gestione forestale e

naturalistica, interventi di ripristino ambientale e messa

in sicurezza, ecc.

c) Piani di settore e Piani Attuativi di cui all’art. 31

della L.R. 16.1.95 n.5 (Piani

Particolareggiati, Piani di Recupero, Piani di gestione

forestale, ecc.) di iniziativa

pubblica o privata convenzionata, nei casi e secondo le

modalità specificatamente

previste dal Piano.

d) Interventi diretti da parte di soggetti pubblici e

privati

Gli interventi sopra descritti sono subordinati, nei casi

previsti dalla legislazione vigente, al

preventivo nulla osta dell’organismo di gestione. Al

nulla osta si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 della L. 6.12.1991

n. 394.

2. L’ente gestore provvede inoltre all’ordinaria

gestione del Piano attraverso:

a) L’applicazione della presente normativa, anche

attraverso azione di vigilanza sul

territorio del Parco e segnalazione agli Enti competenti di

eventuali infrazioni;

b) La corresponsione di indennizzi o di incentivi

finanziari a soggetti pubblici e/o privati

nei casi previsti dalla legislazione nazionale e regionale

vigente o dal presente strumento.

Art. 6 - Elaborati costitutivi

1. Il Piano del Parco è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione generale ed allegati (schede tematiche)

- Norme del Piano ed allegati (schede per le disciplina del

patrimonio edilizio)

- Elaborati grafici:

a) Analisi svolte ad integrazione del quadro conoscitivo

esistente:

- Tav. 1 – Uso del suolo (scala 1:25.000)

- Tav. 2 – Vegetazione (scala 1:25.000)

- Tav. 3 – Densità degli appostamenti fissi di caccia

(scala 1:25.000)

b) Sintesi interpretativa degli elementi del quadro

conoscitivo:

- Tav. 4 – Emergenze storiche, archeologiche ed

architettoniche (scala 1:25.000)

- Tav. 5 – Emergenze naturalistiche (scala 1:25.000)

- Tav. 6 – Sensibilità ambientali (scala 1:25.000)

c) Piano del Parco – proposta progettuale

- Tav. 7 – Relazioni con il sistema territoriale delle

aree protette (scala 1:175.000)

- Tav. 8 – Sistema delle aree protette dei Monti

Livornesi (scala 1:25.000)

- Tav. 9 – Zonazione del Parco e delle A.N.P.I.L. (scala

1:25.000)

- Tav. 10 – Organizzazione degli accessi, dei percorsi,

dei servizi (scala 1:25.000)

- Tav. 11 – Sentieristica (scala 1:25.000)

- Tav. 12 – Dettaglio delle previsioni (scala 1:10.000)

Art. 7 - Quadro conoscitivo

1. Il Quadro Conoscitivo dettagliato delle risorse

essenziali del territorio, così come definite

dall’art.2 della L.R. 16.1.95 n°5, fa parte integrante

del Piano del Parco e costituisce il

riferimento fondamentale per la definizione degli atti di

governo del territorio e per la verifica

dei loro effetti. Il Quadro Conoscitivo costituisce

indirizzo per la formazione del Regolamento

e dei Piani di settore, nonché per le varianti e gli

aggiornamenti dello stesso Piano del Parco.

2. Il Quadro Conoscitivo del Piano del Parco è costituito

da:

a) Quadro conoscitivo delle risorse contenuto nel PTC

provinciale

b) Repertorio degli studi esistenti sul territorio dei

monti livornesi

c) Studi e ricerche svolte preliminarmente alla formazione

del Piano

L’ente gestore dovrà costituire presso la propria sede

un archivio permanente ed aggiornabile

dei documenti sopra descritti, accessibile e consultabile

da tutti i cittadini, secondo le modalità

di legge.

3. Attraverso il Sistema Informativo Territoriale della

Provincia, il Quadro Conoscitivo viene

costantemente aggiornato nel rispetto delle disposizioni

dell’articolo 4 della L.R 16.1.95 n.5.

8

Capo II – Disciplina degli ambiti territoriali

Art. 8 – Sistema delle Aree Protette dei Monti

Livornesi

1. Il Piano del Parco disciplina gli ambiti territoriali

facenti parte del Sistema delle Aree Protette

dei Monti Livornesi mediante la definizione di

prescrizioni, direttive ed indirizzi differenziati

per i singoli ambiti. In relazione alle specifiche valenze

storiche, naturalistiche ed ambientali

individuate nel Quadro Conoscitivo di cui all’art. 7 ed

in funzione degli obiettivi stabiliti dal

Piano, detti ambiti sono ulteriormente articolati in aree

caratterizzate da differenti gradi di

accessibilità, fruizione e tutela.

2. In particolare, il Piano contiene disposizioni ed

indirizzi relativi a:

− Aree ricadenti nel Parco Provinciale dei Monti

Livornesi, al cui interno sono individuate

le “Aree di Particolare Tutela”, caratterizzate da un

maggiore grado di protezione in

relazione ai valori naturalistici ed ambientali presenti.

− Aree ricadenti nelle A.N.P.I.L. dei comuni di

Collesalvetti, Livorno e Rosignano, la cui

disciplina è definita dallo specifico Regolamento di

Gestione ai sensi della L.R. 49/95. Il

Piano individua anche nelle A.N.P.I.L., con valore

propositivo per le Amministrazioni

comunali competenti, alcune “Aree di Particolare

Tutela”, richiedenti un maggiore

grado di protezione in relazione ai valori naturalistici ed

ambientali presenti.

Art. 9 – Parco Provinciale

1. Il Parco Provinciale dei Monti Livornesi, istituito

dalla Provincia di Livorno con deliberazione

n. 936 del 19.2.1999, comprende aree di proprietà pubblica

(Regione Toscana, Comune di

Rosignano Marittimo) e privata. In tali aree il Piano

disciplina le modalità di accesso e fruizione,

la realizzazione di interventi edilizi, l’esercizio delle

attività agricole, ed in generale tutte le

attività suscettibili di avere effetti sull’equilibrio

ecologico e sull’assetto paesaggistico del Parco.

In relazione agli obiettivi di tutela e conservazione

perseguiti dal Piano, all’interno del Parco

Provinciale sono individuate aree caratterizzate da un

maggiore grado di protezione,

denominate Aree a Particolare Tutela. Tali ambiti, la cui

disciplina è definita al successivo

comma 4, sono oggetto di differenti modalità di

accessibilità, fruizione e tutela rispetto al resto

del Parco.

2. Nelle aree ricadenti all’interno del Parco Provinciale

valgono le disposizioni di cui ai successivi

commi.

3. L’accesso e la circolazione sono consentiti con le

seguenti limitazioni e modalita:

- l’accesso e la circolazione con mezzi motorizzati sono

consentiti al personale dell’ente

gestore ed ai soggetti autorizzati dall’ente stesso per

motivi di servizio o di studio. L’accesso

e la circolazione con mezzi motorizzati è consentita

inoltre ai residenti ed agli aventi titolo

di accesso a proprietà fondiarie situate nel Parco,

limitatamente ai tratti necessari per

raggiungere tali residenze e proprietà e comunque

subordinatamente a rilascio di specifica

autorizzazione da parte dell’ente gestore.

- l’accesso e la circolazione equestre, ciclistica o con

altri mezzi non motorizzati sono

consentiti esclusivamente all’interno dei percorsi

opportunamente predisposti e segnalati

dall’ente gestore con specifica cartellonistica.

- l’accesso e la circolazione pedonale, purché condotti

nel rispetto dei luoghi e dell’ambiente

naturale, sono liberamente consentiti, ad eccezione delle

zone di cui al seguente comma 4.

4. Nelle zone individuate negli elaborati grafici del Piano

come Aree di Particolare Tutela l’accesso e la fruizione sono controllati

dall’ente gestore al fine di garantire la salvaguardia e la conservazione dei

valori naturalistici ed ambientali presenti. In queste aree l’accesso e la

circolazione sono consentiti esclusivamente all’interno

dei percorsi opportunamente predisposti e segnalati dall’ente gestore con

specifica cartellonistica (di carattere informativo e scientificodidattico).

In relazione alle diverse esigenze di tutela, l’ente

gestore potrà individuare specifiche

modalità di fruizione per le singole A.P.T. (visite

guidate, limitazione del numero di accessi,

divieto di accesso in particolari periodi , ecc.).

5. Non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni

edilizie e di nuove strade o altre

infrastrutture, ad eccezione degli interventi

specificatamente finalizzati alla promozione ed alla

valorizzazione del parco previsti dal Piano attraverso

specifici Piani Attuativi e

subordinatamente alla valutazione degli effetti ambientali

delle trasformazioni ai sensi dell’art.

32 della L.R. 5/95. Sono consentiti interventi di recupero,

riqualificazione e ristrutturazione

degli edifici e dei complessi edilizi esistenti nel

rispetto delle indicazioni e della disciplina di

dettaglio contenuta nell’art. 19 delle presenti norme.

6. Le attività agricole dovranno essere condotte secondo

criteri di agricoltura biologica o, in

alternativa, adottare tecniche di coltivazione a basso

impatto. In tal senso le aziende presenti

dovranno presentare all’ente gestore specifici Piani

Aziendali (aventi i contenuti del Piano di

Miglioramento Agricolo Ambientale della L.R. 64/95 e succ.

mod.). L’utilizzazione a fini

agricoli di aree in stato di abbandono o in fase di

rinaturalizzazione (non considerabili come

aree boscate ai sensi della L.R. 39/2000) è consentita

esclusivamente attraverso la presentazione di specifici Piani Aziendali che

prevedano l’adozione di tecniche di agricoltura biologica. Non è ammessa

l’edificazione di nuovi annessi od altri edifici ad uso agricolo. Al fine

della riqualificazione e valorizzazione delle aziende agricole e faunistiche

presenti all’interno del Parco, l’ente gestore potrà promuovere uno

specifico piano di settore, esteso all’intero ambito

territoriale di competenza, che individui le esigenze e le

potenzialità di valorizzazione delle

aziende esistenti e preveda la possibilità di eventuali

interventi di ampliamento delle strutture

aziendali esistenti. Tale piano potrà valutare la

possibilità di interventi di promozione ed

incentivazione delle attività agricole presenti sul

territorio, anche attraverso la realizzazione di

consorzi o marchi pubblicitari.

7. E’ vietato l’esercizio dell’attività venatoria.

E’ consentita la raccolta dei prodotti secondari del

bosco nelle modalità previste dalla legislazione regionale

vigente, eccetto che nelle Aree di

Particolare Tutela di cui al precedente comma 1, dove tale

pratica potrà essere vietata o limitata dall’ente gestore in funzione di

particolari esigenze di tutela naturalistica ed ambientale. Il

Regolamento del Parco, da predisporre ai sensi della L.R. 11.4.1995 n.

49, preciserà nel dettaglio gli interventi e le attività consentite.

8. Tutti gli interventi che interessino le componenti

naturalistiche, paesaggistiche ed ambientali dell’area dovranno rispettare gli

indirizzi e le prescrizioni di cui al Capo III delle presenti norme.

Art. 10 – Aree Naturali Protette di Interesse Locale

1. Le Aree Naturali Protette di Interesse Locale dei Comuni

di Livorno, Collesalvetti e Rosignano

Marittimo, istituite da specifiche deliberazioni delle

Amministrazioni comunali predette.

comprendono aree di proprietà pubblica (Regione Toscana) e

privata. In tali aree, oggetto di

gestione unitaria con il Parco Provinciale, la disciplina

delle modalità di accesso e fruizione, la

realizzazione di interventi edilizi, l’esercizio delle

attività agricole, ed in generale tutte le attività suscettibili di avere

effetti sull’equilibrio ecologico e sull’assetto paesaggistico sono

disciplinate degli specifici Regolamenti di gestione approvati dai Comuni

competenti ai sensi della L.R. 49/95. L’Autorità del Parco assicura

l’unitarietà e la coerenza fra il Piano del Parco ed i Regolamenti delle

A.N.P.I.L., ai fini di una effettiva gestione unitaria del Sistema delle

Areeprotette dei Monti Livornesi.

Art. 11 – Aree esterne al Sistema delle Aree Protette

1. Il Piano del Parco prevede la possibilità di

localizzare, attraverso specifici accordi con i comuni

interessati, strutture e servizi del parco anche

all’esterno del perimetro dell’Area Protetta, in una logica di integrazione

funzionale dei diversi ambiti territoriali. All’interno di tali aree potrà

inoltre essere estesa, sotto il coordinamento dell’ente

gestore, la rete di sentieristica e la

segnaletica informativa del Parco, assicurando la reale

continuità di fruizione del territorio.

Capo III – Indirizzi di tutela delle componenti

naturalistiche ed ambientali

Art. 12 – Indirizzi di tutela delle componenti

naturalistiche, ambientali e paesistiche

1. Il Piano del Parco definisce indirizzi per la tutela e

la valorizzazione delle diverse componenti naturalistiche ed ambientali. Tali

indirizzi si compongono di:

− Criteri e direttive per la formazione di piani e

programmi e per la gestione naturalistica

del Parco: a tali criteri e direttive sono tenuti ad

attenersi l’ente gestore e gli altri soggetti

pubblici e privati nel predisporre programmi, piani e

progetti specifici, nonché

nell’attuazione degli interventi di gestione ordinaria e

straordinaria.

− Disposizioni normative per la disciplina delle

attività e dei comportamenti antropici

all’interno del Parco.: tali disposizioni sono

immediatamente efficaci ed operative nei

confronti dei soggetti pubblici e privati operanti nelle

Aree Protette, della popolazione

residente e dei visitatori.

Art. 13 – Tutela della flora e della vegetazione

naturale

1. Il Piano ha come obiettivo la conservazione e la tutela

dei valori floristici e vegetazionali

presenti nell’area del Parco, da perseguire favorendo lo

sviluppo spontaneo delle specie

autoctone o storicamente presenti nell’area verso

condizioni di equilibrio e stabilità ambientale crescenti.

2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno

essere adottate politiche di gestione

“passiva” della vegetazione e della flora, con

interventi mirati esclusivamente alla prevenzione

ed al superamento di condizioni di criticità in grado di

generare degrado dell’ecosistema (azioni

antropiche, patologie, incendi, ecc.). Sono pertanto da

evitare politiche di gestione forestale

finalizzate ad usi produttivi e/o colturali, in particolare

per quanto riguarda il patrimonio

forestale demaniale.

3. Gli interventi forestali pubblici e gli interventi

selvicolturali attuati da soggetti privati sono

ammessi nelle modalità e con le procedure stabilite dalla

L.R. 39/2000 e comunque previo nulla osta dell’ente gestore. Tali interventi

dovranno essere coerenti con quanto stabilito dal presente Piano, ed in

particolare con gli indirizzi indicati ai commi successivi.

4. All’interno delle aree boscate dovrà essere favorito

il processo di sviluppo spontaneo delle

specie autoctone, prevedendo interventi puntuali solo per

situazioni di criticità in

corrispondenza di sentieri o spazi di fruizione (alberi

crollati, vegetazione invasiva dei percorsi,ecc.). In tutti gli altri casi dovrà

essere favorito il consolidamento del bosco, anche attraverso la conservazione

della necromassa ed il mantenimento del soprassuolo spontaneo.

In relazione alla necessità di prevenzione degli incendi

potranno essere previsti, all’interno di

piani specifici approvati dall’ente gestore, interventi

di diradamento degli impianti di conifere ed altri interventi indirizzati alla

graduale riduzione della componente rappresentata dalle specie resinose a

vantaggio delle latifoglie. E’ comunque importante non eliminare mai del tutto

le conifere perché esse rivestono il ruolo biologico dei grandi alberi.

L’ente gestore potrà consentire interventi specifici

sulle singole cenosi forestali in presenza di

accertati fenomeni di degrado (patologie, presenza di

specie nocive o infestanti, ecc.)

5. Dovranno essere oggetto di tutela le aree di margine

forestale, in ragione della loro importanza quali spazi ecotonali. L’ente

gestore del Parco dovrà predisporre specifiche misure di salvaguardia, anche

attraverso l’individuazione di zone di rispetto, vietandone l’utilizzo a

fini agricoli e qualsiasi altro tipo di trasformazione morfologica ed

ambientale.

6. Nelle aree agricole abbandonate dovrà essere favorito

il recupero naturale della vegetazione, preferibilmente arrestato allo stadio di

prato/pascolo o arbusteto. La permanenza di aree a prato/pascolo è ritenuta

positiva come fattore di diversificazione ambientale e paesaggistica; per queste

aree è ammessa la gestione tramite pascolamento e sfalcio a rotazione

periodica. In alternativa, l’ente gestore potrà promuovere il recupero

programmato di queste aree con attività produttive compatibili (agricoltura di

qualità e biologica).

7. Dovranno essere promossi, anche attraverso la

predisposizione di specifici piani da parte

dell’ente gestore, interventi mirati al mantenimento

della biodiversità floristica. In particolare si

dovrà procedere al riconoscimento ed al censimento delle

specie floristiche di elevato valore

ambientale, nonché all’individuazione delle aree

floristiche, con regolamentazione delle attività

che comportano danneggiamento o disturbo delle specie in

funzione del grado di protezione

stabilito per le singole specie o nelle singole aree

(raccolta, danneggiamento, transito con

automezzi al di fuori dei percorsi esistenti, alterazioni

dell’assetto dei suoli, ecc.). La

reintroduzione di specie floristiche è subordinata alla

preventiva autorizzazione da parte

dell’ente gestore. Le eventuali reintroduzioni dovranno

essere finalizzate al miglioramento del

livello di biodiversità, considerando reintroducibili le

specie per le quali esistono precise

testimonianze storiche della loro presenza oppure quelle

comunque tipiche dell’areale di

appartenenza. La compatibilità di tali interventi dovrà

essere valutata caso per caso.

8. E’ vietata la raccolta ed il danneggiamento della

flora. Il Regolamento del Parco, da predisporre ai sensi della L.R. 11.4.1995 n.

49, preciserà nel dettaglio gli interventi consentiti sulla vegetazione e

regolamenterà la raccolta dei prodotti secondari del bosco.

Art. 14 – Tutela della fauna

1. Il Piano ha come obiettivo la protezione della fauna

presente nell’area del Parco, da perseguire

favorendo la formazione ed il mantenimento di un

equilibrato rapporto tra le specie.

2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno

essere promosse azioni dirette ed indirette

per la tutela e la gestione delle specie faunistiche,

predisponendo idonee misure per la

conservazione degli habitat naturali, controllando e

regolamentando gli interventi per

l’incremento o il contenimento delle singole specie,

disciplinando le modalità di esercizio

dell’attività venatoria e delle altre attività

antropiche in grado di arrecare disturbo alla fauna.

3. E’ vietata, in linea generale, ogni forma di disturbo

e danneggiamento della fauna. Il Piano

individua al Capo II delle presenti norme le aree nelle

quali è vietato l’esercizio dell’attività

venatoria; nelle restanti aree è consentito l’esercizio

dell’attività venatoria nei limiti e nelle

modalità previste dalla legislazione nazionale e regionale

vigente, nonché dagli specifici Piani

approvati dall’ente gestore del Parco. In relazione a

particolari esigenze di tutela delle specie

faunistiche, l’ente gestore del Parco può disporre la

temporanea sospensione dell’attività

venatoria in aree specificatamente individuate, indicando

le modalità e le condizioni necessarie per la ripresa dell’attività stessa.

4. Dovranno essere promossi, anche attraverso la

predisposizione di specifici piani da parte

dell’ente gestore, interventi mirati al mantenimento

della biodiversità faunistica. In particolare si dovrà procedere al

riconoscimento ed al censimento delle specie faunistiche di elevato valore

ambientale, nonché all’individuazione degli habitat naturali delle specie,

con regolamentazione delle attività che comportano disturbo delle specie in

funzione del grado di protezione stabilito (regolamentazione degli accessi in

aree e periodi caratterizzati da particolare presenze o comportamenti della

fauna, divieto di attività rumorose, ecc.) e realizzazione di interventi per

l’incremento della fauna autoctona (nidi artificiali, punti di abbeverata,

ecc.). Dovranno essere inoltre promossi interventi per la conservazione degli

habitat naturali delle specie mediante il mantenimento degli elementi diffusi

del paesaggio agrario (siepi, vegetazione ripariale, ecc.) e la regolamentazione

dell’uso di pesticidi e diserbanti nelle attività agricole.

5. La reintroduzione di specie faunistiche è subordinata

alla preventiva autorizzazione da parte dell’ente gestore. Le eventuali

reintroduzioni dovranno essere finalizzate al miglioramento del livello di

biodiversità, considerando reintroducibili le specie per le quali esistono

precise testimonianze storiche della loro presenza oppure quelle comunque

tipiche dell’areale di appartenenza

La compatibilità di tali interventi dovrà essere valutata

caso per caso.

6. L’Ente gestore potrà promuovere la formazione di

specifici piani o programmi per eventuali

prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi,

necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco,

indicando gli obiettivi prefissati ed i risultati da raggiungere per gli

interventi previsti da tali piani o programmi. Prelievi e abbattimenti devono

avvenire per

iniziativa e sotto la diretta responsabilità e

sorveglianza dell'Ente gestore ed essere attuati dal

personale dell'Ente gestore o da persone all'uopo

espressamente autorizzate dall'Ente gestore stesso.

7. Il Regolamento del Parco, da predisporre ai sensi della

L.R. 11.4.1995 n. 49, preciserà nel

dettaglio gli interventi e le attività consentite nelle

diverse aree del Parco.

Art. 15 – Tutela delle emergenze geologiche e

paleontologiche

1. Il Piano ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione

delle emergenze e dei siti di interesse

geologico e geomorfologico presenti nell’area del Parco,

con particolare riferimento alle

formazioni rocciose ed ai minerali, nonché alle emergenze

geomorfologiche dovute a fenomeni

naturali (incisioni dei torrenti, frane) ed all’azione

umana (cave, miniere). Il Piano ha inoltre

come obiettivo la salvaguardia e la tutela delle emergenze

paleontologiche e dei giacimenti

fossiliferi.

2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno

essere adottate, anche attraverso la

predisposizione di specifici piani o progetti, idonee

misure di protezione per le aree interessate

da tali emergenze. In particolare si dovrà procedere al

riconoscimento ed al censimento delle

emergenze geologiche, geomorfologiche e paleontologiche di

elevato valore naturalistico,

scientifico e paesaggistico-ambientale, nonché

all’individuazione dei siti di interesse geologico e

paleontologico, regolamentando l’accesso e l’esercizio

di attività che comportano

danneggiamento o degrado (prelievo, danneggiamento,

transito con automezzi al di fuori dei

percorsi esistenti, alterazioni dell’assetto dei suoli,

ecc.).

3. Dovranno essere promossi inoltre, anche attraverso la

predisposizione di specifici piani o

progetti, interventi per la valorizzazione delle emergenze

geologiche, geomorfologiche e

paleontologiche, con individuazione delle modalità di

fruizione collegate ad attività scientifiche

e didattiche. A tale scopo potranno essere previsti

interventi di limitazione e controllo della

vegetazione spontanea per il mantenimento della visibilità

e riconoscibilità delle formazioni di

pregio, nonché la realizzazione di apposita segnaletica

contenente informazioni di tipo didattico

–scientifico.

4. E’ vietato il prelievo ed il danneggiamento di rocce,

minerali, fossili, se non per attività di ricerca scientifica e previa

autorizzazione dell’ente gestore. Il Regolamento del Parco, da predisporre ai

sensi della L.R. 11.4.1995 n. 49, preciserà nel dettaglio gli interventi e le

attività consentite nelle diverse aree del Parco.

Art. 16 – Tutela del suolo

1. Il Piano ha come obiettivo la tutela e la difesa dei

suoli, da perseguire promuovendo interventi

finalizzati a ridurne la fragilità idrogeologica ed a

favorire il raggiungimento di condizioni di

equilibrio dal punto di vista ambientale.

2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno

essere adottate, anche attraverso la

predisposizione di specifici piani o progetti, idonee

misure di protezione e riqualificazione per le

aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico

(zone in frana, zone soggette al rischio

idraulico, zone ad elevata vulnerabilità della falda, aree

di cava dismesse). In particolare si dovrà

procedere al riconoscimento ed al censimento delle

situazioni di rischio e dei fenomeni di

dissesto in atto, predisponendo, previe approfondite

analisi tecniche e scientifiche, interventi di

prevenzione e recupero ambientale quali: interventi di

regimazione idraulica, interventi di

consolidamento dei soprassuoli, interventi puntuali di

consolidamento e messa in sicurezza dei

versanti in presenza di fenomeni di dissesto.

3. L’ente gestore del Parco esercita le funzioni di cui

all’art. 70 della L.R. 39/2000 in materia di

prevenzione e repressione degli incendi boschivi, con le

modalità attuative previste nel Piano

Operativo Anti Incendi Boschivi predisposto dalla Regione.

A tale proposito l’ente gestore

dovrà adottare idonee misure e provvedimenti, anche

attraverso la predisposizione di specifici

piani e programmi, in coerenza con gli indirizzi di tutela

e valorizzazione della flora e della

vegetazione enunciati nella presente normativa. Gli

interventi forestali finalizzati alla

prevenzione incendi effettuati dai soggetti competenti per

legge sono comunque subordinati al

nulla osta da parte dell’ente gestore del parco.

4. In attesa della predisposizione di studi specifici e di

apposita normativa di dettaglio da parte

dell’ente gestore, tutti gli interventi previsti

all’interno del Parco dovranno rispettare le

prescrizioni e gli indirizzi in materia di difesa del suolo

contenuti nel vigente PTC della

Provincia di Livorno.

5. E’ vietata l’apertura e l’esercizio di cave, di

miniere, di discariche. Sono vietati inoltre tutti gli interventi che comportino

alterazione morfologica dei suoli e del regime delle acque o che

comunque aumentino la fragilità idrogeologica dei luoghi,

compresa la costruzione di nuove

strade, ad esclusione delle ordinarie lavorazioni agricole.

Per le attività estrattive attualmente in esercizio è ammessa la prosecuzione

delle attività esclusivamente nei tempi e nelle modalità previsti dalla

vigente convenzione. Ogni variazione o rinnovo della convenzione è subordinato

al nulla osta preventivo dell’Ente gestore

6. Sono consentiti interventi di recupero ambientale di

siti estrattivi e/o di aree degradate ed

inquinate, purchè attuati in coerenza con i principi di

tutela e conservazione dei valori

naturalistici ed ambientali dell’area protetta; tali

interventi sono subordinati a preventiva verifica di compatibilità da parte

dell’ente gestore mediante la valutazione dell’incidenza ambientale, ai

sensi della legislazione vigente, delle azioni previste. In tal senso,

l’Autorità del Parco dovrà esprime preventivo parere di compatibilità

relativamente ai progetti predisposti in attuazione del Piano Programma Atlante

per il ripristino delle aree ex estrattive del Comune di Livorno.

7. Il Regolamento del Parco, da predisporre ai sensi della

L.R. 11.4.1995 n. 49, preciserà nel

dettaglio gli interventi e le attività consentite nei

diversi ambiti disciplinati.

Art. 17 – Tutela delle acque

1. Il Piano ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione

delle acque, da perseguire promuovendo interventi finalizzati ad assicurare

l’equilibrio ecologico ed il corretto funzionamento del sistema idraulico,

salvaguardandone al tempo stesso i valori paesaggistici ed ambientali.

2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno

essere previste, anche attraverso la

predisposizione di specifici piani o progetti, azioni

dirette ed indirette per la salvaguardia ed il

mantenimento delle condizioni di naturalità ed funzionalità

ecologica dei corsi d’acqua, con

particolare riferimento ai torrenti ed ai botri che

caratterizzano l’area collinare del parco. Il

reticolo idraulico delle aree di pianura, prodotto da

azioni di bonifica finalizzate all’utilizzazione

agricola del territorio, dovrà essere mantenuto in

condizioni di efficienza e tutelato nelle sue

caratteristiche paesaggistiche significative (siepi,

alberature, manufatti idraulici ed opere di

regimazione, ecc.). Dovranno inoltre essere adottate le

necessarie misure per minimizzare le

condizioni di rischio idraulico.

Tutti gli interventi, sia quelli di gestione diretta che

quelli facenti parte di piani e programmi di

settore, dovranno conformarsi agli indirizzi di seguito

indicati.

3. Dovrà essere predisposta un’attività di monitoraggio

della qualità delle acque superficiali e

sotterranee, con analisi periodiche e regolamentazione dei

prelievi. Gli interventi per la

realizzazione di pozzi e di scarichi per lo smaltimento

delle acque sono soggetti a nulla osta da parte dell’ente gestore, che potrà

definire criteri, requisiti prestazionali e tecnologici specifici da soddisfare

in relazione agli obiettivi di tutela ambientale.

4. Particolare attenzione dovrà essere posta alla tutela

ed alla valorizzazione delle sorgenti con caratteristiche idrotermali presenti

nel parco, che costituiscono una risorsa locale di significativo valore.

L’ente gestore dovrà procedere al censimento ed allo studio delle sorgenti

esistenti, individuando, anche attraverso specifici piani o progetti, le

strategie e le modalità per la loro valorizzazione scientifica e per la

corretta fruizione.

5. Dovrà essere predisposta un’attività di monitoraggio

dello stato di conservazione degli alvei, al fine di programmi eventuali

interventi di manutenzione e pulizia laddove ritenuto necessario ed

in ogni caso con l’esclusiva finalità di prevenire situazioni di

rischio e garantire il corretto regime delle acque.

6. Non sono ammessi interventi di alterazione della

morfologia dell’alveo dei torrenti o comunque di corsi d’acqua, compresi le

opere di intubamento ed artificializzazione di tratti dei medesimi.

A tale scopo l’ente gestore potrà individuare adeguate

fasce di rispetto, comprensive delle

eventuali opere d’argine ed aree di espansione, anche per

i corsi d’acqua non soggetti a vincoli sovraordinati. Eventuali deroghe alle

suddette prescrizioni potranno essere autorizzate solo relative ad interventi di

regimazione idraulica e di messa in sicurezza non attuabili con altre tipologie

di opere.

7. Il Regolamento del Parco, da predisporre ai sensi della

L.R. 11.4.1995 n. 49, preciserà nel

dettaglio gli interventi e le attività consentite nei

diversi ambiti disciplinati dal Piano. In attesa

della predisposizione di studi specifici e di apposita

normativa di dettaglio da parte dell’ente

gestore, tutti gli interventi previsti all’interno del

Parco e delle A.N.P.I.L. dovranno rispettare le

prescrizioni e gli indirizzi in materia di rischio

idraulico contenuti nel vigente PTC della

Provincia di Livorno.

Art. 18 – Tutela delle componenti di interesse

archeologico,

storico, paesaggistico ed ambientale

1. Il Piano ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione

delle componenti di interesse

archeologico, storico, paesaggistico ed ambientale, con

particolare riferimento ai siti di interesse archeologico, alle emergenze

architettoniche e monumentali, ai manufatti storici testimonianza dell’antica

organizzazione colturale e produttiva del territorio (mulini, ghiacciaie,

ponticelli, fonti, muri a secco, ecc.), alla rete dei percorsi storici, alle

sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali (terrazzamenti, ciglioni, ecc.),

agli elementi naturali con valore paesaggistico e territoriale (esemplari

arborei monumentali, filari alberati, siepi, ecc.).

2. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno

essere predisposte, anche attraverso la

predisposizione di specifici piani o progetti, misure ed

interventi per la salvaguardia e la

valorizzazione degli elementi sopra descritti. Tutti gli

interventi, siano essi attuati da soggetti

pubblici o privati, dovranno conformarsi agli indirizzi di

seguito indicati.

3. Nei siti di interesse archeologico sono ammessi

unicamente gli interventi volti alla tutela e alla valorizzazione sia dei

singoli beni archeologici che del sistema di relazioni che tali beni hanno

instaurato con il contesto ambientale e paesaggistico. L’ente gestore, in

accordo con gli altri enti competenti, dovrà promuovere, attraverso piani e

progetti specifici, misure per il

riconoscimento, il censimento e lo studio dei siti di

interesse archeologico esistenti, nonché per la regolamentata pubblica

fruizione di tali beni e valori. Fino all’approvazione di tali piani e

progetti nelle aree di interesse archeologico è vietato

qualsiasi intervento che comporti

trasformazione morfologica del suolo.

4. Le emergenze architettoniche e monumentali ed in

generale tutti i beni culturali vincolati ai

sensi del D. Lgs 490/99 sono soggetti esclusivamente ad

interventi di restauro conservativo. Per tali beni sono ammesse ed auspicate,

compatibilmente con le caratteristiche architettoniche e tipologiche,

destinazioni d’uso e forme di utilizzazione integrate con le attività del

Parco. A tale scopo, l’ente gestore potrà promuovere specifici programmi e

convenzioni con i soggetti pubblici e privati interessati.

5. I manufatti sopra individuati come elementi di valore

storico e ambientale (mulini, ghiacciaie, ponticelli, fonti, muri a secco,

ecc.), dovranno essere oggetto di manutenzione e, qualora sia

necessario, di restauro. Tali interventi devono essere

estesi all’immediato intorno spaziale ed

ambientale nel quale il manufatto è collocato, al fine di

salvaguardarne le relazioni spaziali e

percettive con il contesto ambientale di riferimento.

Potranno essere promossi, anche attraverso piani e progetti specifici,

interventi di restauro e valorizzazione dei manufatti storici estesi ad ambiti

territoriali unitari e collegati ad iniziative per la fruizione didattica e

ricreativa. Tutti gli interventi sui manufatti che superino la manutenzione

ordinaria sono soggetti a nulla osta dell’ente gestore.

6. Non è consentita l’alterazione del tracciato, della

giacitura, delle caratteristiche formali e

materiali dei percorsi vicinali e poderali, se non per

comprovate esigenze e comunque da

effettuarsi sempre previo nulla osta dell’ente gestore.

Dette strade, qualora non di proprietà

pubblica, dovranno essere oggetto di manutenzione da parte

dei proprietari dei fondi interessati;gli interventi di manutenzione dovranno

essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzat a mantenere le

caratteristiche funzionali, morfologiche e materiali dei percorsi o a

ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perdute in seguito a

mancata manutenzione od ainterventi alterativi. La rete dei percorsi storici

dovrà essere valorizzata nella sua interezza attraverso un progetto complessivo

di riqualificazione della sentieristica che preveda, oltre alla cura ed alla

manutenzione dei percorsi, la dotazione di spazi di sosta attrezzati, di

segnaletica e cartellonistica a carattere didattico-informativo, ecc.

7. Non è consentita la demolizione o l’alterazione delle

opere di sistemazione idraulico-agraria tradizionali quali, a titolo

esemplificativo, muretti a secco, terrazzamenti, lunette. Dovrà essere prevista

la manutenzione delle medesime senza modificarne l’assetto e le funzionalità

originarie. L’ente gestore potrà promuovere ed incentivare, anche attraverso

programmi e progetti specifici, interventi di restauro e valorizzazione di tali

opere, estesi ad ambiti territoriali unitari e collegati ad iniziative per la

fruizione didattica e ricreativa.

8. Per gli elementi naturali quali filari di cipressi,

alberi di carattere monumentale o di valore

paesaggistico, alberature di valore storico e ambientale

disposte lungo strade pubbliche e private o lungo i confini di proprietà, è

obbligatoria la tutela. Gli interventi di tutela devono essere estesi

all’immediato intorno spaziale ed ambientale nel quale l’elemento o gli

elementi sono collocati, al

fine di salvaguardarne le relazioni spaziali e percettive con il contesto di

riferimento.

Sono obbligatori interventi di manutenzione e difesa

fitosanitarie tesi alla conservazione di tali

elementi naturali. L’eventuale loro abbattimento potrà

essere autorizzato dall’ente gestore

esclusivamente per comprovati motivi fisiologici,

fitosanitari, di instabilità: la loro sostituzione

dovrà essere effettuata con piante della stessa specie.

Gli interventi di manutenzione dovranno essere condotti secondo modalità e

tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche peculiari degli stessi, o a

ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perdute in seguito a

mancata manutenzione od a interventi alterativi. Tutti gli interventi non

classificabili come interventi di manutenzione sono soggetti a nulla osta

dell’ente gestore.

9. Al fine di tutelare le caratteristiche ambientali e

paesaggistiche del territorio, il Regolamento del Parco, da predisporre ai sensi

della L.R. 11.4.1995 n. 49, potrà prevedere una specifica

disciplina in merito alla realizzazione di opere di arredo

e di illuminazione, di recinzioni, di

pavimentazioni esterne, di sistemazioni vegetazionali,

siano esse a servizio della viabilità che di pertinenze private. Non è

comunque ammessa la recinzione dei fondi agricoli, eccetto che in presenza di

attività di allevamento e solamente finalizzata al soddisfacimento delle

esigenze di custodia degli animali. Il Regolamento preciserà nel dettaglio gli

interventi e le attività consentite nelle diverse aree del Parco.

Art. 19 – Patrimonio edilizio esistente

1. Il Piano ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione

del patrimonio edilizio esistente, con

particolare riferimento all’edilizia rurale storica, che

costituisce parte significativa e prevalente

del patrimonio edilizio presente nell’ambito territoriale

disciplinato.

2. In relazione alle finalità sopra enunciate, il Piano

definisce la disciplina per la conservazione, il recupero e la valorizzazione

degli edifici presenti nell’ambito territoriale di competenza. A questo scopo,

il Piano individua:

a) gli interventi e le destinazioni d’uso ammissibili per

ciascun edificio o complesso edilizio

presente nel Parco, attraverso la predisposizione di

specifiche schede di dettaglio comprendenti il rilevamento dello stato di fatto

e prescrizioni normative per l’attuazione degli interventi.

b) le aree ed i complessi edilizi per i quali ogni

intervento è subordinato alla preventiva

formazione di un Piano Attuativo, nei casi dove tale

strumento è ritenuto necessario per

procedere alla riqualificazione dell’esistente, nonché

le disposizioni normative per la redazione del piano.

3. La disciplina di cui al precedente comma 2 è definita

in coerenza con le disposizioni generali di seguito indicate:

a) Per gli edifici storici individuati attraverso gli studi

del quadro conoscitivo sono ammessi

interventi di restauro e riqualificazione finalizzati alla

conservazione dei caratteri

architettonici e tipologici di pregio. Le schede di cui al

comma precedente definiscono nel

dettaglio le categorie di intervento ammesse per i singoli

edifici.

b) Per gli edifici privi di valore storico e/o tipologico

sono ammessi interventi di

ristrutturazione edilizia con modifica degli elementi

strutturali, riorganizzazione distributiva

e riqualificazione dei prospetti nel rispetto del volume

esistente. Le schede di cui al comma

precedente definiscono nel dettaglio le categorie di

intervento ammesse per i singoli edifici.

c) Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui

all’art. 4 comma 2 lettera d) punti 1) e 2) della

L.R. 52/99 sono ammessi unicamente per gli annessi ed i

manufatti pertinenziali privi di

valore storico e tipologico. Non sono ammessi interventi di

ristrutturazione edilizia di cui

all’art. 4 comma 2 lettera d) punto 3) della L.R. 52/99.

d) Per il patrimonio edilizio presente nell’ambito

territoriale disciplinato sono ammesse le

seguenti destinazioni d’uso:

- residenza permanente o temporanea;

- attività agricole o connesse all’agricoltura, come

definite dall’art. 2 della L.R. 64/95 e

s.m.i.

- strutture ricettive extra-alberghiere con le

caratteristiche della civile abitazione così

come definite ai sensi della L.R. 42/2000 (affittacamere,

case ed appartamenti per

vacanza, locazioni ad uso turistico, residenze d’epoca),

previo convenzionamento con

l’ente gestore e compatibilmente con le condizioni di

accessibilità previste dal presente

Piano per l’area interessata.

- attività connesse alla gestione ed alla fruizione del

Parco (punti informativi e di ristoro,

sedi di attività didattiche e ricreative, ecc.) previo

convenzionamento con l’ente gestore e

compatibilmente con le condizioni di accessibilità

previste dal presente Piano per l’area

interessata.

Le schede normative di cui al precedente comma 2 riportano

per ciascun edificio la

destinazione d’uso indicata dal Piano. Tale destinazione

non ha carattere prescrittivo; sono

ammesse eventuali modifiche o variazioni purché coerenti

con le disposizioni del presente

comma e nel rispetto dei requisiti di compatibilità

ambientale, urbanistica ed edilizia previsti

dalla legislazione vigente e dal Piano del Parco.

4. Ciascun edificio può essere oggetto unicamente delle

trasformazioni per esso individualmente ammesse, intendendo come tali tutte le

trasformazioni riconducibili alla categoria di intervento

indicata o a quelle rispetto ad essa più restrittive; in

difetto di indicazioni specifiche gli interventi ammessi sono limitati alla

categoria della ristrutturazione edilizia interna e nel rispetto dei caratteri

tipologici, architettonici e formali dell’edificio.

5. La classificazione degli interventi edilizi è definita

ai sensi dell’art. 31 della L. 457/78 come

specificato dall’art. 4 comma 2 della L.R. 52/99. Tali

definizioni sono ulteriormente specificate

e articolate dal Piano, in funzione degli obiettivi di

tutela e conservazione del patrimonio

edilizio esistente. In particolare, gli interventi di

ristrutturazione edilizia sono così definiti:

- D/a: Ristrutturazione edilizia limitata alla

riorganizzazione funzionale interna delle singole

unità immobiliari senza che ne vengano alterati volumi e

superfici, con modifiche agli

elementi verticali non strutturali e fermi restando i

caratteri tipologici, architettonici e

decorativi dell’edificio, nonché gli elementi

caratterizzanti storicamente l’organismo edilizio

ed il contesto ambientale.

- D/b: Ristrutturazione edilizia finalizzata alla

riorganizzazione funzionale e all’adeguamento

igienico-sanitario con modifiche incidenti anche sugli

elementi strutturali verticali ma nel

rispetto dei caratteri tipologici, architettonici e

decorativi dell’edificio, nonché degli elementi

caratterizzanti storicamente l’organismo edilizio ed il

contesto ambientale.

- D/c: Ristrutturazione edilizia finalizzata alla

riqualificazione complessiva dell’edificio

comportante anche la modifica degli elementi strutturali,

la diversa organizzazione

distributiva e la riqualificazione dei prospetti e delle

aperture, fino allo svuotamento

dell’involucro edilizio. Gli interventi dovranno essere

attuati nel rispetto degli eventuali

elementi tipologici, architettonici e formali significativi

o di pregio esistenti.

6. Tutti gli interventi edilizi sono subordinati al nulla

osta da parte dell’ente gestore. Qualora la

documentazione allegata ad una richiesta di concessione o

ad una attestazione di conformità

evidenzi la presenza di particolari elementi di pregio

architettonico, tipologico o ambientale non segnalati nella scheda relativa

all’edificio in oggetto è facoltà dell'ente gestore ricondurre la

trasformazione edilizia entro categorie più restrittive rispetto a quelle

previste dal Piano per

l’edificio stesso.

7. Per quanto non specificato dal presente articolo si fa

riferimento alle disposizioni della L.R.

52/99 e dei Regolamenti Edilizi vigenti nei Comuni

interessati. Il Regolamento del Parco, da

approvare ai sensi della L.R. 49/95 preciserà le procedure

e le modalità di attuazione degli

interventi nei diversi ambiti territoriali e definirà nel

dettaglio la disciplina per la realizzazione di recinzioni, strutture

temporanee, impianti ed altre opere suscettibili di produrre modificazioni del

contesto paesaggistico ed ambientale. Il Regolamento del Parco potrà inoltre

predisporre specifiche norme di carattere urbanistico edilizio finalizzate ad

incentivare l’adozione, nelle operazioni di restauro e recupero del patrimonio

edilizio, di tecniche di bioarchitettura o comunque di soluzioni progettuali che

prevedano l’uso di energie rinnovabili.

Capo IV – Gestione e fruizione del Sistema delle Aree

Protette dei Monti Livornesi

Art. 20 – Gestione e fruizione del Sistema delle Aree

Protette dei Monti Livornesi

1. Il Piano esprime indirizzi e proposte di valorizzazione

relativi all’intero Sistema delle Aree Protette

dei Monti Livornesi, in un quadro di integrazione

funzionale dei diversi ambiti territoriali nell’ottica di una gestione e

fruizione unitaria, aperta alla interazione con le aree esterne. In particolare,

il Piano del Parco individua il sistema degli accessi e dei percorsi interni del

Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi, e definisce la localizzazione e

le caratteristiche delle principali strutture per la gestione e la fruizione del

Parco stesso. Il Piano individua inoltre progetti specifici e di settore rivolti

alla valorizzazione ambientale e paesaggistica, nonché alla promozione della

fruizione scientifica, educativa, turistica e ricreativa dell’area. Le

strutture ed i servizi sopra indicati sono oggetto di descrizioni di dettaglio

ed indicazioni normative per la loro attuazione e gestione.

2. L’attuazione delle strutture e dei servizi di cui al

comma precedente è subordinata all’approvazione di specifici Piani di settore

o Piani Attuativi ai sensi della L.R. 5/95. Tali piani, qualora promossi da

soggetti pubblici o privati diversi dall’ente gestore, dovranno prevedere il

convenzionamento con lo stesso ente riguardo alle modalità di gestione e di

utilizzazione delle strutture ed ai rapporti con gli altri soggetti operanti nel

Parco.

Art. 21 – Accessi e percorsi

1. Il sistema degli accessi e dei percorsi individuato dal

Piano si articola in:

a) Porte del Parco

b) Accessi del Parco

c) Rete dei Percorsi

Ognuna di queste componenti fa parte di un sistema

complessivo finalizzato alla razionalizzazione ed alla valorizzazione delle

possibilità di fruizione dell’area protetta. Tale sistema è relazionato ed

ntegrato con i servizi e le strutture previste dal Piano.

2. Le Porte del Parco costituiscono ingressi privilegiati

al Sistema delle Aree Protette, adeguatamente segnalati ed attrezzati, in grado

di razionalizzare al massimo la fruibilità dei servizi previsti. Le Porte

rappresentano inoltre:

- un’occasione di "pubblicità" diretta, di

informazione della presenza del Parco;

- un luogo di orientamento ed informazione dei servizi

esistenti, delle possibilità di accesso, delle

caratteristiche dei sentieri, delle difficoltà di percorso

e altro;

I principali criteri adottati per un’adeguata

dislocazione e una razionale utilizzazione delle porte

sono stati la facile accessibilità, ovvero la possibilità

di essere facilmente raggiungibili dalle principali

direttrici stradali; la disponibilità in zona di

parcheggi, la presenza di strutture di accoglienza per i visitatori, la

possibilità di sistemi di orientamento per i portatori di handicap.

Sulla base di queste considerazioni sono state individuate

le seguenti Porte del Parco:

- Porta nord: IL CISTERNINO (porta principale del Parco):

Punto Accoglienza Visitatori presso strutture esistenti

- Porta est n.1: COLOGNOLE: Punto Accoglienza Visitatori ex

scuola elementare

- Porta est n.2 (integrata con la n. 1): PARRANA S.

MARTINO: Punto Accoglienza Visitatori

presso strutture esistenti

- Porta sud: NIBBIAIA: Punto Accoglienza Visitatori presso

strutture esistenti da concordare

con l’Amministrazione Comunale

- Porta ovest: CASTELLACCIO: Punto Accoglienza Visitatori

presso strutture esistenti

- Porta decentrata sud: I POGGETTI: Punto Accoglienza

Visitatori Villa Pertusati

In corrispondenza di ciascuna Porta dovrà essere previsto

un Punto Accoglienza Visitatori gestito direttamente dall’Ente gestore o da

soggetti convenzionati. La localizzazione delle Porte privilegia

l’utilizzazione di strutture esistenti e consente la possibilità di

collaborazione con attività private locali (circoli, attività di ristoro,

ecc,) per fornire servizi supplementari al visitatore.

3. Gli Accessi al Parco sono stati individuati tenendo in

considerazione lo sviluppo della rete dei sentieri, la facilità di

raggiungimento, la valenza delle località limitrofi, la possibilità di

valorizzare il più possibili i centri contigui all’area protetta. Gli accessi

sono i seguenti:

- Accessi Nord: Il Crocione, La Puzzolente-Bagnetti

- Accessi Ovest: Calignaia, Maroccone, Foce del Chioma

(Approdi del “Battello del Parco”)

- Altri accessi: Il Limoncino, Le Focerelle, Le Palazzine,

Villa del Molino Nuovo

In corrispondenza di ognuno di questi punti dovrà essere

predisposto un adeguato spazio di

parcheggio ed almeno uno o più pannelli informativi sul

Parco e sulla rete dei Percorsi, In

corrispondenza degli accessi più importanti potrà essere

previsto anche l’allestimento di un punto informazioni permanente o

temporaneo.

4. Il Piano individua inoltre la rete dei percorsi e la

sentieristica per la fruizione del Sistema delle Aree

Protette e delle Aree esterne al Parco. La rete dei

percorsi è individuata in specifiche schede

progettuali, facenti parte integrante degli elaborati del

Piano, che ne definiscono estensione,

caratteristiche, modalità di fruizione ed interventi

necessari per il ripristino o la riqualificazione. Si rimanda agli elaborati

sopra citati per l’approfondimento di dettaglio dei singoli percorsi. L’ente

gestore dovrà prevedere, anche attraverso un piano specifico, criteri ed

interventi per la soddisfacente riqualificazione, manutenzione e gestione della

rete di percorsi individuata, nonché per la realizzazione della segnaletica a

carattere informativo e scientifico didattico.

Art. 22 – Strutture e servizi

1. Il Piano individua le strutture e gli edifici di

servizio alla gestione ed alla fruizione del Parco,

all’interno dell’area del Parco stesso o nelle zone

contigue, definendo per ciascuno di essi le

funzioni e le modalità di gestione ipotizzate. Le

strutture individuate sono le seguenti:

- Centro Accoglienza Visitatori (ex scuola Valle Benedetta)

- Centro Visite e Foresteria (Villa Cristina)

- Centro Convegni e soggiorni studio (Eremo della Sambuca)

- Centro Studi Ambientali (Case Poggetti – Villa

Pertusati)

- Rifugi, Punti Ristoro e Punti tappa

- Punti informazioni

- Punti sorveglianza e primo soccorso

Tali servizi, oltre ad ospitare le funzioni principali del

Parco, devono risolvere i problemi di

attrazione, accoglienza, orientamento, ristoro, primo

soccorso per i visitatori. La loro localizzazione è stata effettuata seguendo

il criterio del riuso di strutture ed edifici esistenti nell’area, dando

priorità a quelli di proprietà pubblica.

2. Gli elaborati di Piano definiscono nel dettaglio le

caratteristiche e la localizzazione delle strutture

individuate, le funzioni previste e le possibili modalità

di gestione. L’attuazione e la gestione dei servizi previsti dovrà essere

definita, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 20 comma 2,

attraverso l’approvazione di Piani e progetti specifici e previo accordo fra

gli Enti ed i soggetti interessati.

Art. 23 – Piani Attuativi e di settore

1. Il Piano del Parco individua i Piani Attuativi e di

settore necessari per la realizzazione degli

interventi previsti, ed in particolare:

- Piani di settore o strumenti attuativi particolareggiati

predisposti dall’organismo di gestione in

attuazione delle previsioni del Piano

- Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata

convenzionata di cui all’art. 31 della L.R. 16.1.95 n. 5 (Piani

Particolareggiati, Piani di Recupero, ecc.) nei casi e secondo le modalità

specificatamente previste dalle presenti norme.

2. L’Ente gestore potrà predisporre la redazione di

ulteriori Piani Attuativi e di settore qualora ritenuti necessari per la

migliore attuazione del Piano del Parco. Tali Piani dovranno essere

predisposti in coerenza e nel rispetto delle previsioni di

intervento e degli indirizzi di gestione del Piano stesso.

3. L’Ente gestore dovrà verificare e garantire,

attraverso rilascio di nulla osta, la coerenza con le previsioni di intervento e

gli indirizzi di gestione del Piano del Parco anche per quanto

riguarda Piani di settore predisposti da soggetti pubblici

e privati in attuazione di specifiche

competente (Piano di gestione forestale del demanio

regionale, ecc.)

Art. 24 – Progetti specifici

1. Il Piano del Parco individua Progetti d’Area e

Progetti Tematici collegati alla promozione delle attività di didattica

ambientale, di educazione permanente, di turismo naturalistico e sportivo in

grado di consentire adeguati livelli di valorizzazione dell’area protetta.

Sono così individuati progetti di

area (progetto per il Parco ai Poggetti) ed una serie di progetti tematici, per

ognuno dei quali gli elaborati del Piano indicano le linee generali di

definizione progettuale, le funzioni e le modalità di gestione e fruizione

ipotizzate. Per i progetti localizzati in ambienti con elevate caratteristiche

di naturalità (boschi, aree in corso di rinaturalizzazione spontanea, ecc.) è

stata valutata la compatibilità ecosistemica.

2. La realizzazione dei singoli progetti è subordinata

all’approvazione di un Piano Attuativo

predisposto dall’ente gestore o da soggetti pubblici e

privati convenzionati. I progetti che

interessano l’utilizzo di edifici e complessi edilizi

prevedono prioritariamente interventi di restauro, recupero e riuso

dell’esistente. I progetti relativi a complessi edilizi in condizioni di

degrado per i quali il Piano preveda esplicitamente la possibilità di ricorrere

ad operazioni di riqualificazione urbanistica complessiva, anche con limitati

incrementi di volume rispetto all’esistente, dovranno essere corredati da

specifica valutazione degli effetti ambientali ai sensi dell’art. 32 della

L.R. 5/95 che contenga:

- l’individuazione delle aree e dei beni di rilevanza

ambientale

- l’analisi dello stato delle risorse soggetto a

modificazione

- l’indicazione delle finalità degli interventi previsti

e dei motivi delle scelte rispetto ad altre

alternative

- la descrizione delle azioni previste e dei loro

prevedibili impatti sull’ambiente

- l’individuazione dei livelli di criticità delle aree e

delle risorse interessate

- l’indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o

compensare gli effetti negativi

sull’ambiente, individuando la disponibilità delle

risorse economiche da impiegare

- l’accertamento del rispetto delle norme igienico

sanitarie

3. All’interno del Piano sono individuati i seguenti

progetti specifici:

- Progetto per il Parco ai Poggetti (Progetto d’area)

- Le Palazzine: Orto botanico delle rocce verdi

- Pian della Rena: Laboratorio di lavorazione artigianale

della steatite

- (Loc. Limone ): Fattoria sperimentale

- (Loc. da individuare): centro per la gestione forestale

del bosco

- Villa Cristina: arboreto

- Cave di Acquabona: Centro pratico di orientamento

- Eremo della Sambuca: Osservatorio astronomico

- Azienda Benedetti: Campo Base per l’osservazione della

fauna

- Case San Quirico: Laboratorio geo-minerario

- Laghetto di Casa de’Corsi: Oasi faunistica

Per ognuno dei progetti è predisposta una specifica scheda

tecnico-normativa facente parte

integrante delle presenti norme, alla quale si rimanda.

Art. 25 – Indirizzi per la predisposizione del

Regolamento del Parco

e del Piano Pluriennale Economico e Sociale

1. Il Piano del Parco esprime indirizzi per la futura

predisposizione del Regolamento del Parco e del Piano Pluriennale Economico e

Sociale, in attuazione di quanto disposto dalla L.R. 49/95, nonché

dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno.

2. Il Regolamento del Parco, nel disciplinare l’esercizio

delle attività consentite all’interno del Sistema delle Aree Protette dei

Monti Livornesi, dovrà conformarsi alla disposizioni ed alla direttive

contenute nel presente Piano, con particolare riferimento a:

- tutela delle componenti storiche, naturalistiche ed

ambientali

- disciplina del patrimonio edilizio esistente

- modalità di accesso e circolazione

- svolgimento delle attività di servizio ed

agro-silvo-pastorali

- svolgimento delle attività scientifiche, educative,

sportive, ricreative

- accessibilità nel territorio del Parco attraverso

percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap ed anziani

Il Regolamento del Parco dovrà predisporre, in conformità

a quanto disposto dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dal Piano

Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno,

una specifica disciplina di dettaglio relativa alla:

- la tipologia e le modalità di costruzione di opere e

manufatti;

- lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali,

di servizio e agro-silvo-pastorali;

- il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi

mezzo di trasporto;

- lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed

educative;

- lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e

biosanitaria;

- i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro

genere, nell'ambito della legislazione in materia;

- lo svolgimento delle attività da affidare a interventi

di occupazione giovanile, di volontariato,

con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e

al servizio civile alternativo;

- l'accessibilità nel territorio del parco attraverso

percorsi e strutture idonee per disabili, portatori

di handicap e anziani.

Il Regolamento, salvo eventuali diritti esclusivi di caccia

o di prelievi faunistici previsti a favore delle

comunità locali, dovrà inoltre vietare:

- la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo

delle specie animali; la raccolta e il

danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori

in cui sono consentite le attività agrosilvo-

pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee,

vegetali o animali, che possano alterare

l'equilibrio naturale;

- l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di

discariche, nonché l'asportazione di minerali;

- la modificazione del regime delle acque;

- lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei

centri urbani, non autorizzate dall'Ente

parco;

- l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di

distruzione o di alterazione dei cicli

biogeochimici;

- l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e

qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

- l'uso di fuochi all'aperto;

- il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto

definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

Il Regolamento potrà stabilire altresì le eventuali

deroghe ai divieti di cui sopra, in coerenza e nel rispetto di quanto disposto

dal presente Piano.

3. Attraverso l’approvazione del Piano pluriennale

economico e sociale, la Provincia promuove iniziative coordinate con quelle

della Regione e degli enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo

economico, sociale e culturale della collettività residente all’interno del

parco e delle aree contigue.

Tale Piano dovrà essere predisposto nel rispetto delle

finalità istitutive del parco, delle previsioni del presente Piano e nei limiti

stabiliti dal Regolamento del parco.

Il Piano economico e sociale può prevedere:

- la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali;

- la predisposizione di attrezzature, impianti di

depurazione e per il risparmio energetico;

- servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico;

- l’agevolazione e la promozione, anche in forma

cooperativa, di attività tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali,

servizi sociali e culturali, restauro anche di beni naturali

Una quota parte di tali attività è diretta a favorire

l’occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l’accessibilità e la

fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

Nella predisposizione del Piano pluriennale economico e

sociale, la Provincia dovrà riferirsi

coerentemente agli indirizzi ed alla previsioni del

presente Piano del Parco, con particolare

riferimento alla individuazione ed alla localizzazione dei

servizi e delle strutture del Parco, alla

individuazione ed alla caratterizzazione dei progetti

finalizzati, agli indirizzi per la valorizzazione del patrimonio edilizio

esistente e per la promozione delle attività agricole e selvicolturali, e più

in generale, alle strategie di valorizzazione indicate dal Piano del Parco.

L’attuazione dei progetti e delle attività previste dal

Piano dovrà essere perseguita sia attraverso il sovvenzionamento di privati ed

enti locali per la realizzazione dei progetti stessi, sia attraverso la

promozione e l’incentivazione di associazioni e società, anche cooperative,

per la gestione e la fruizione dei servizi ad essi collegati.

Per un’ampia e coerente azione di valorizzazione del

territorio, particolare rilevanza assume il

coinvolgimento dei soggetti e delle attività presenti

nelle aree contigue al Parco Provinciale, da perseguire attraverso specifici

accordi con gli enti locali interessati.

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 26 - Procedure autorizzative

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativa ad

interventi, impianti ed opere nelle aree

ricomprese nel Parco e’ subordinato al preventivo nulla

osta della Provincia. Nel caso in cui la

gestione dell’area protetta sia affidata ad aziende

speciali od istituzioni ai sensi dell’art. 9, comma 1, il nulla osta e’

rilasciato dall’organismo di gestione. Al nulla osta si applicano le

disposizioni stabilite dalla legislazione vigente, con particolare riferimento

all’art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 27 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti

previsti dal presente Piano e’ affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti

poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle

leggi vigenti. Apposita convenzione ai sensi dell’art. 27, comma 2 della legge

6

dicembre 1991, n. 394, regola i rapporti con il personale

del Corpo Forestale dello Stato.

2. Lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma

puo’ essere demandato dalla Provincia o, se istituito, dall’organismo di

gestione dei parchi, riserve naturali e aree naturali protette di

interesse locale, anche a personale di sorveglianza,

appositamente individuato dagli enti

stessi, cui attribuire funzioni di guardia giurata a norma

dell’art. 138 del TU delle leggi di