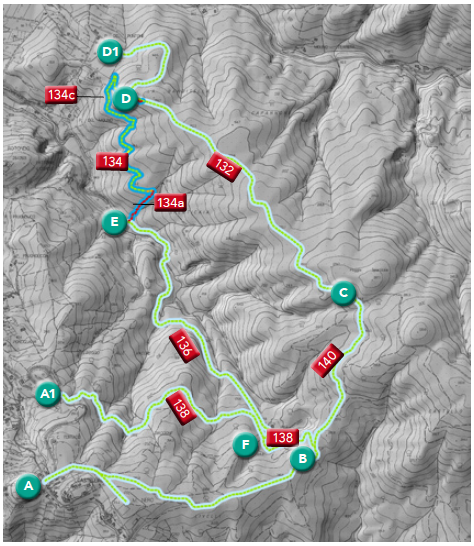

ANELLO N. 3

GREPPOLUNGO - LA CULLA – ROCCIA DEI PENNATI – GREPPOLUNGO

Grado di difficoltà CAI: T=turistico, EE=escursionisti esperti

Km. 8 circa

Tempo di percorrenza ore 3,30

Percorso su strade e sentieri

Quota iniziale metri 340 (Greppolungo)

Quota massima metri 680 (Bacino Setriana)

Difficoltà sul percorso: Ci sono

alcuni tratti in forte salita.

Nel tratto che dal Castellaccio

conduce alla Culla si deve

superare un breve tratto stretto

e tra le rocce, da affrontare

con prudenza, soprattutto se non

si è molto allenati. Nei periodi

caldi è necessario portarsi una

buona riserva di acqua, perché

soprattutto dopo Greppolungo non

ci sono sorgenti.

Dove parcheggiare: Paese di

Greppolungo (limitato nel

periodo estivo)

PUNTI DI INTERESSE

BORGO DI GREPPOLUNGO, nel XIII secolo fu sede di un castello feudale, poi ripopolato nel XV secolo. Intressanti due macine a bascula poco sopra strada (proprietà privata)

RUDERI CASTELLO DI MONTEBELLO, costruito intorno al XII secolo. Di esso si conserva (proprietà privata), il basamento della torre, due macine a bascula, tratti del muro di cinta e di alcune abitazioni.

VILLAGGIO DEI LECCI, villaggio abbandonato del XVI secolo posto nel Comune di Stazzema. Interessanti i ruderi che ancora conservano tratti murari originali.

ROCCIA DEI PENNATI, si tratta di un grande masso calcareo dove recentemente il Gruppo Archeologico Camaiore ha individuato diverse incisioni raffiguranti antichi Pennati, probabilmente riconducibili alle popolazioni dei Liguri Apuani che stazionavano sulle montagne camaioresi.

Domenica 26 maggio: nel Montalbano, terra di Leonardo -

L’escursione ci porterà ad

attraversare i bellissimi oliveti del

Montalbano, nei luoghi che hanno dato i natali a Leonardo, il grande

ingegnere, pittore e scienziato italiano. Partiremo da

Vinci (97 m s.l.m.) e saliremo verso Anchiano, dove è situata la sua

casa natale, proseguendo poi per il crinale boscoso delle colline sovrastanti

fino a raggiungere il borgo di Faltognano ed il suo maestoso leccio monumentale,

dall’ età stimata in circa 300 anni, proprio di fronte alla chiesetta di S.Maria

Assunta, edificata nel XIII secolo, con un bellissimo affaccio panoramico sulla

pianura del Valdarno Inferiore e sul sottostante borgo di Vinci. Il trekking non

è difficile e ci impegnerà per circa 3 ore a/r, cui si aggiungeranno i tempi

necessari per una visita al Museo Leonardiano di Vinci, nelle sedi espositive di

palazzina Uzielli e del Castello dei Conti Guidi, alla casa natale di Anchiano

ed anche, se aperta, alla “Mostra

Impossibile”, a villa Ferrale, con la raccolta di tutte le opere

dell'artista, riprodotte in alta definizione. S.14 (Vinci – Anchiano –

Santa Lucia – Faltognano – Vinci) lunghezza: 7,5km | tempo

di percorrenza a/r: 3h | Difficoltà:

media

http://www.marcopolo.tv/articoli/vinci-toscana/ info varie

Variante breve:

Siccome molti sentieri sono spesso in manutenzione ed i tratti dei percorsi sono ora su sterrato, ora su asfaltata di collegamento, consigliamo questa variante, più breve ma altrettanto soddisfacente, che ci permetterà nello stesso (e meno faticoso!) modo di apprezzare questi luoghi -

Vinci, città di Leonardo

L’escursione ci porterà ad attraversare i bellissimi oliveti del

Montalbano, nei luoghi che hanno dato i natali a Leonardo, il grande ingegnere, pittore e scienziato italiano. Da Vinci saliremo verso Anchiano, dopo aver visitato il borgo, il Museo in palazzina Uzielli e la terrazza panoramica della torre nel castello dei conti Guidi, per un percorso botanico immerso nel verde di vigne ed olivi. Sosta alla casa natale e quindi il ritorno, passando per villa Ferrale e la sua mostra impossibile: l’esposizione delle opere pittoriche di Leonardo a grandezza naturale ed in altissima risoluzione, tant’è che si percepiscono le pennellate come fosse il quadro autentico. In ultimo raggiungeremo il borgo di Faltognano ed il suo maestoso leccio monumentale, dall’ età stimata in circa 300 anni. L’escursione è di tipo storico/naturalistico e da gustarsi rigorosamente senza fretta.Tempi: in auto h.1 // visita al museo e al borgo h.1,30// sentiero verde e casa natale h.1,30// discesa a villa Ferrale e visita h.1,30// in auto a Faltognano h.0,20// al leccio (a piedi) h.0,20 + 0.20// ritorno in auto h.1.

« Fu tanto raro e universale, che dalla natura per suo miracolo esser produtto dire si puote: la quale non solo della bellezza del corpo, che molto bene gli concedette, volse dotarlo, ma di molte rare virtù volse anchora farlo maestro. Assai valse in matematica et in prospettiva non meno, et operò di scultura, et in disegno passò di gran lunga tutti li altri. Hebbe bellissime inventioni, ma non colorì molte cose, perché si dice mai a sé medesimo avere satisfatto, et però sono tante rare le opere sue. Fu nel parlare eloquentissimo et raro sonatore di lira [...] et fu valentissimo in tirari et in edifizi d'acque, et altri ghiribizzi, né mai co l'animo suo si quietava, ma sempre con l'ingegno fabricava cose nuove. » (Anonimo Gaddiano, 1542)

Per approfondimenti su Leonardo da Vinci, andare alla pagina:

1) https://www.google.com/search?q=la+vita+di+leonardo+da+vinci&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b

2) https://it.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci

Il Montalbano

Il

paesaggio del Montalbano racchiude insieme i caratteri di un’antica bellezza,

quasi solenne, fatta di storia e memoria, e quelli di un’evoluzione vitale che

nel corso dei secoli fino ai giorni nostri è visibile sia nelle testimonianze

materiali e immateriali del territorio che nelle attività della sua gente.

Gli elementi strutturali di questo, come di ogni paesaggio storicizzato, sono

riscontrabili negli elementi fondanti della morfologia del luogo, nella sua

composizione geologica e nel suo sistema territoriale (aree naturali e boscate,

reticolo idrico e sistema insediativo) che appaiono saldamente evidenti e

riconoscibili. Ed è in questa loro riconoscibilità, in questa loro capacità di

essere stati tramandati attraverso i secoli e nel sapersi porre ancora oggi come

capisaldi fondativi e costitutivi dei luoghi che va letta la particolarità

essenziale, il genius loci del Montalbano.

Un paesaggio che si presenta al tempo stesso dolce e rude: dolce come l’icona

del paesaggio toscano con le “colline create perché sovra ognuna vi fosse un

castello… coi pendii coperti di cipressi, …boschetti di querce, boschetti di

acacie, ghirlande di vite” (K.Capek 1923), ma anche solido come la terra in cui

l’uomo ha saputo indurre le forme dell’economia e delle tecniche “organicamente

adeguate al nuovo grado di sviluppo che le forze produttive e sociali hanno

raggiunto in agricoltura” (Sereni, 1961) senza per questo disperderne l’innata

bellezza.

Un paesaggio modellato dalla sapiente saggezza e contadini-artigiani, dove “il

potare gli olivi e le viti, il piegare i capi, è un’arte” (R. Bianchi Bandinelli,

1964), ma anche usato per il tempo libero e lo svago ed anche per la caccia,

praticata per fame, per diletto e dal Rinascimento ad oggi, regolamentata e

limitata ad ambiti ristretti e definiti dagli enti locali. Una tradizione che

continua nel tempo. Così i Barchi si susseguono ai campi, i giardini alle ville

ai paesi in un continuum che ha la naturalezza di un paesaggio costruito con

amore e fatica nei secoli.

La catena collinare del

Montalbano, è una diramazione dell’Appennino Tosco Emiliano, estesa per circa

16000 ettari, che si diparte dal Passo di Serravalle, si snoda in direzione Nord

Ovest – Sud Est ed arriva sino alle Gole della Gonfolina, fungendo da

spartiacque tra due ampie pianure, la Pianura Pistoiese-Fiorentina e la

Valdinievole.

Il crinale è relativamente basso, senza forti variazioni altimetriche e si

attesta a quote introno i 400 -600 m: più in particolare il tratto compreso tra

il Passo di Serravalle ed il Valico di San Baronato ha cime di minore altitudine

oscillanti mediamente tra i 300 e i 400 m s.l.m. anche se si raggiunge quote più

elevate in corrispondenza di tre promontori e si scende a quote inferiori in

corrispondenza dei valichi , mentre il tratto a sud di San Baronto si attesta

tutto sopra i 500 m s.l.m., raggiungendo l’altezza massima in corrispondenza del

Monte Cupola con 633 m s.l.m. Tale promontorio insieme alla cime del Monte

Capolino (644 m s.l.m.) e al Poggio Ciliegio (615 m. s.l.m.) costituiscono la

sommità indicata dal Repetti, nel suo dizionario Dizionario Geografico Fisico

della Toscana (1833) in Pietra Marina e S.Alluccio.

Sempre Repetti sottolinea “La natura del terreno partecipa nella massima parte

di quello di sedimento inferiore, coperto nella base orientale da sedimenti

palustri, e nel suo fianco occidentale da immensi depositi di ciottoli e ghiaje

che ricuoprono una marna ricca di fossili terrestri e marini. Alla parte

australe di questa diramazione fu dato il nome dei monti del Barco Reale per un

vasto parco vestito di selve, fatto circondare di mura dal Gran-Duca Ferdinando

II ad uso di Caccia.” (Tomo, Albano Monte, pag. 60)

I due versanti, orientale ed occidentale, presentano una netta differenziazione

dal punto di vista dell’acclività: il versante occidentale infatti si presenta

più uniforme degradando dolcemente sino a lasciare posto alle basse colline

(tutte intorno ai 100 m ) denominate “Cerbaie” alla cui base si trova la pianura

occupata dal Padule di Fucecchio.

Il versante orientale, invece, presenta lungo quasi tutta la sua lunghezza una

scarpata più ripida che dal crinale arriva sino a mezza costa dove viene

sostituita da un’alternanza irregolare di pendii più dolci.

testo da www.montalbano.toscana.it

per esplorare percorsi - 1) http://www.montalbano.toscana.it/trekking

2) http://www.toscananelcuore.it/i-sentieri/

GIUGNO – escursione per amanti della montagna (da concordare col referente)

Questo mese è dedicato all’escursionismo di montagna, per toccare vette che solitamente non vengono interessate dalle nostre iniziative, elaborate per essere alla portata di tutti i soci. Attualmente si sta pensando alla Pania della Croce, passando per il rifugio Rossi, come ai m.1946 del Pisanino ma anche sia alla Tambura per la Vandelli come al Pizzo d’Uccello in val Serenaia ed al m.Altissimo, per il passo degli Uncini. La data esatta, come anche la mèta, saranno concordate tra i partecipanti, una volta contattato il referente, i primi di giugno. Nota: poiché il dislivello da superare sarà impegnativo ed anche è presumibile che l’escursione sia lunga, si invita alla partecipazione solo chi se la sente ed ha buona gamba. Info : Rossano Poggi - 0586 375131 (ore serali) o 331 1131900

Dal 20 al 27 luglio: luglio - gitone in Alta Valtellina, nel Parco naturale dello Stelvio

Il

Parco Nazionale dello Stelvio è

il più grande dei

parchi storici

italiani, tuttora il più esteso

dell’Arco Alpino ed occupa gran

parte del territorio dell'alta

Valtellina, toccando tre

regioni: la Lombardia, il

Trentino e l’Alto Adige,

confinando a nord con il Parco

Nazionale Svizzero ed a sud con

il Parco Regionale

dell’Adamello. Impossibile non

lasciarsi sorprendere

dall'inestimabile patrimonio

naturale che è possibile

scoprire sia grazie alle

numerose escursioni fattibili

durante tutto l'arco dell'anno,

come pure per l’ ampia varietà

morfologica del territorio,

determinata da cospicui

dislivelli altimetrici che

consentono l’esistenza di ampi

ecosistemi con numerose specie

rare e di animali e di piante.

Villaggi, contrade e tipiche

baite completano poi lo

scenario, costituendo delle

affascinanti testimonianze di

architettura rurale e sacra, in

completo equilibrio con

l’ambiente. Il nostro programma,

prevede diversi tipi di

iniziative escursionistiche che

spaziano dalla Valfurva, dove

troveremo il ghiacciaio di tipo

vallivo più esteso in Italia,

il ghiacciaio dei Forni, alla Val

Zebrù, una delle zone con la più

alta concentrazione di cervi ma

anche ai passi dello Stelvio o

di Gavia oppure al gruppo

montuoso Ortles-Cevedale,

Info e prenotazioni: Rossano Poggi - 0586 375131 (ore serali) o 331 1131900

Come accennato prima, le iniziative proposte saranno alla portata di tutti poichè diversificate per difficoltà (dislivelli e lunghezza) ed andranno ad interessare zone differenti del Parco, tutte nei dintorni di Bormio, dove alloggeremo, tenendo conto non solo dei tempi di spostamento ma anche della necessità di un acclimatamento: in quota (sopra i m.1.500) la pO2 diminuisce rispetto al livello del mare e quindi la fatica, prima che intervengano i meccanismi di adattamento dell'organismo, può essere sentita prima del solito e per percorsi più brevi.

ipotesi di programma (da valutarsi tutti insieme quando ci si troverà per confermare la propria adesione:

1) La Pedemontana del Reit: Tempo di percorrenza/km: ore 2.00/ km 6 Dislivello: 150 m Difficoltà: T

La Pedemontana è una facile e tranquilla passeggiata che percorre la base della Réit e che attraversa boschi di mughi e larici. Il toponimo Réit deriva infatti da laricetum, cioè lariceto. L’imbocco si trova in località Pravasivo e il sentiero parte in leggera salita per poi diventare quasi interamente pianeggiante. Prima di raggiungere il bivio dal quale si diparte il sentiero che conduce alla Croce della Réit, la Pedemontana incontra una deviazione che permette di raggiungere il Giardino Botanico Rezia, che raccoglie e conserva le specie vegetali della flora alpina. Il percorso porta in breve ad un’ampia radura erbosa, attrezzata ad area pic-nic, detta “Planon dei Laresc”; prosegue poi sino ad arrivare alla Val d’Uzza in località Prati di Sotto. Il rientro avviene lungo il tragitto d’andata o direttamente a Bormio passando da Pramezzano e dai ruderi del Castello di San Pietro (detto anche Gesa Rota).

Info dettagliate su immagini, punti info e percorsi -

da: http://lombardia.stelviopark.it

http://lombardia.stelviopark.it/il-parco-in-lombardia/

http://lombardia.stelviopark.it/giardino-botanico/

http://lombardia.stelviopark.it/escursioni/

http://lombardia.stelviopark.it/centri-visite/

http://lombardia.stelviopark.it/le-impronte-delluomo/

Il Forte Venini di Oga

Il Forte Venini, dal nome del

capitano valtellinese al quale è

stato dedicato, si trova a pochi

chilometri da Bormio, nelle

vicinanze della frazione di Oga.

Dotato di quattro cannoni a

lunga gittata – oggi rimossi –

venne realizzato tra il 1911 e

il 1913 allo scopo di proteggere

le strade dello Stelvio e del

Foscagno da una eventuale

penetrazione austriaca. La

struttura fu dismessa

dall’Esercito nel 1958 e sebbene

tutte le aperture fossero state

murate, negli anni successivi fu

saccheggiato e depredato dei

preziosi reperti storici.

A partire dal 1985 è stato restaurato e riaperto al pubblico.

Loc. Dossaccio

23030 VALDISOTTO SO

Tel. 0342950166 (Pro Loco

Valdisotto)

“ Centro storico di Bormio „

Il ricco passato di Contea si respira ancor oggi a Bormio passeggiando nel centro storico immersi tra le innumerevoli testimonianze del suo glorioso passato.

In ognuna delle cinque contrade (o reparti) in cui è suddivisa Bormio si può ancora ammirare il grande patrimonio artistico frutto di una storia secolare che rende questa zona unica rispetto alla gran parte delle altre località turistiche montane.

Il liber stratorum, risalente al 1304, rappresenta il più antico documento dello sviluppo urbanistico di Bormio: a quei tempi due erano le sole grandi aree occupate: quella che oggi corrisponde alla Piazza del Kuerc e quella attorno alla chiesa di Sant’Antonio nel cuore del reparto Combo.

Ancor oggi queste due zone, perfettamente conservate, offrono la possibilità di godere di innumerevoli scorci tra le case e gli incantevoli angoli rimasti come un tempo.

Numerosi sono anche gli affreschi che, la gran parte restaurati, adornano le facciate di molte case del centro storico di Bormio così come gli splendidi portali intagliati nel legno.

Nel XIV secolo, periodo in cui era fiorente il commercio e il transito, Bormio contava ben 32 torri, simbolo della potenza dei casati, la cui quasi totalità sono però andate distrutte. Rimangono, oltre quella del Kuerc simbolo stesso di Bormio, la Torre degli Alberti, nel cuore della Via Roma, e quella annessa al Palazzo De Simoni.

I monumenti di Bormio :

Le chiese di Bormio :

Altre idee per passeggiate defatiganti, alternative ad escursioni proposte o anche come idee di acclimatamento:

Bienno: uno dei borghi più belli d’Italia

Il primo giorno ci siamo fermati a Bienno, il Borgo dei Magli e degli Artisti, insignito deltitolo di “Uno dei borghi più belli d’Italia” ; è un paese medievale nella Valle Camonica in provincia di Brescia. Un borgo fatto di acqua e pietra, la cui peculiarità è quella di lavorare il ferro. Lasciatevi trasportare in un posto dove il tempo sembra essersi fermato e riscoprite la bellezza dei suoi vicoli, dei mulini ad acqua, dei palazzi, delle chiese, dei musei e delle opere dei vari artisti.

Visitare il lago bianco e Livigno

Proseguendo per Bormio ci siamo fermati anche a vedere il lago bianco, presso il passo del Bernina, in Svizzera; il nome del lago è dovuto al colore biancastro che viene conferito dall’acqua e dalla sabbia del ghiacciaio. Abbiamo poi visitato Livigno dove abbiamo fatto una passeggiata per le vie centrali di questo paese, in provincia di Sondrio, in cui gli acquisti sono agevolati dalla zona extra-doganale.

Alla scoperta della Valtellina e dei sui dintorni

La zona di Bormio è ricca di paesaggi e di attività per tutti i gusti, da quelle sportive a quelle culturali, senza dimenticare la natura, la cucina e le tradizioni. Ci sono però anche dei luoghi particolari nei dintorni che meritano sicuramente una visita.

In particolar modo, in Valtellina, possiamo citare, tra gli altri, Livigno, Tirano, Grosio, senza dimenticare i terrazzamenti che caratterizzano tutto il versante retico della valle. E anche allontanandosi dalla provincia di Sondrio e, talvolta, dall’Italia, potrete trovare dei veri e propri gioiellini: Glorenza, St.Moritz, il Trenino Rosso del Bernina o anche il Castello di Neuschwanstein.

Escursioni da non perdere nei dintorni di Bormio

- Grosio e il Parco delle Incisioni Rupestri

- Il Castello di Neuschwanstein

- Il fiume Adda, il rafting e la canoa

- Il Santuario della Madonna di Tirano

- Il Trenino Rosso del Bernina e St. Moritz

- Il vino della Valtellina e la Via dei Terrazzamenti

- L’Eco-Museo del Bitto e il Fly Emotion

- La Val Venosta e Glorenza

2) in val Fraele

http://lombardia.stelviopark.it/wp-content/uploads/2016/09/DD_Valle_di_Fraele.pdf

Ampia e suggestiva vallata di origine glaciale la Valle di Fraele è oggi caratterizzata dalla presenza di due grandi bacini artificiali. Entrata a far parte del Parco Nazionale dello Stelvio con l’ampliamento del 1977, è l’ideale punto di partenza per escursioni nelle valli limitrofe alcune delle quali particolarmente selvagge e incontaminate.

Giornata in val di Fraele (laghi di Cancano/sorgenti dell’Adda). Questo itinerario ci condurrà in Val Alpisella, in provincia di Sondrio, sviluppandosi lungo un percorso costellato da laghetti alpini ed arrivando alle sorgenti dell’Adda, uno dei fiumi più importanti della Lombardia.

1) Trekking (A/R): h 2.40 circa - Dislivello: 365 m - Difficoltà: medio facile. Nota: un'alternativa possibile (per chi non avesse voglia di fare salite) può essere il lungolago Km. 17. percorso in MTB su sterrato , oppure i percorsi di nordic, utilizzando i bus/navetta che diminuiscono a volontà il chilometraggio da farsi.

Percorso n°1)

Questo itinerario ci conduce in Val Alpisella, in provincia di Sondrio, sviluppandosi lungo un percorso costellato da laghetti alpini e raggiungendo le sorgenti dell’Adda, uno dei fiumi più importanti della Lombardia.

In auto si oltrepassa Bormio e si devia a Fior d’Alpe Turripiano e, seguendo le indicazioni per i Laghi di Cancano e le Torri di Fraele. Si costeggiano i due laghi fino a raggiungere il Ristoro San Giacomo, poco oltre il quale parcheggiamo.

In prossimità di un ponticello sull’Adda prendiamo la stradina che risale gradualmente la Val Alpisella a tornanti. Incontriamo tre laghetti tra i quali si trova una delle sorgenti dell’Adda in alcune pozze rossastre. Le sorgenti di maggior portata si trovano sul versante opposto della valle che si percorre al ritorno. Dopo un’ora di cammino si giunge al passo di Val Alpisella (m. 2.285) dove si trovano un grazioso laghetto e una malga.

Dopo una sosta per ammirare il panorama, si scende fino ad incontrare sulla sinistra un largo sentiero che discende la valle sul versante opposto a quello fatto salendo, con le indicazioni Sorgenti dell’Adda a 15 minuti. Si seguono le indicazioni fino a una serie di sorgenti che scaturiscono dal sottosuolo e si riprende poi la discesa fino al parcheggio.

2) laghetti di Cancano (opzione bike al punto info)

Sorpassate

le torri di Fraele, antiche e

possenti costruzioni di epoca

trecentesca, si raggiungono i

laghetti artificiali di Cancano,

creati nel secolo scorso ( i

lavori per la diga di Cancano

furono ultimati nel 1956 ) per

la produzione di energia

elettrica ed oggi gestiti da

AEM, e che hanno portato alla

creazione di un ambiente unico,

ideale per passeggiate a piedi,

trekking e in mountain bike tra

i boschi dell’alta montagna

valtellinese.

I laghi sono alimentati di acqua dallo Spòl, dai torrenti Alpe, Gavia, Frodolfo, Zebrù, Braulio, Viola e Forcola e, anche dal più celebre fiume Adda che ha poco lontano le sue sorgenti e sono in grado di contenere fino ad oltre 190 milioni di metri cubi di acqua in massima portata.

Per raggiungere i laghetti di

Cancano è sufficiente seguire le

apposite indicazioni posizionate

lungo la strada che da Bormio

porta verso Livigno, deviando

nei pressi dell’abitato di

Premadio lungo una strada che

sale ripida sino al passo di

Fraele.

In sintesi:

arrivare in auto fino ai

parcheggi nei pressi della

Palazzina A2A, proseguendo

verso le Torri di Fraele

acquistando un ticket al costo

di € 5,00, inclusivo del costo

del parcheggio.

http://lombardia.stelviopark.it/escursioni/

http://lombardia.stelviopark.it/centri-visite/

https://www.bormio.info/scoprire_bormio/laghetti-di-cancano/

https://sentieridautore.it/2017/08/17/il-tibet-di-lombardia-ai-laghi-di-cancano/

Le navette saranno in funzione

dalle ore 9:00 alle ore 17:30

secondo le seguenti tratte:

– Palazzina A2A – Diga di San

Giacomo

– Strada coronamento lago di San

Giacomo

Il costo per il bus navetta è di

€ 1,00 per la singola tratta.

DESCRITTIVO: Itinerario circolare in mountain bike attorno ai laghi di Cancano e di S.Giacomo nel settore lombardo del Parco dello Stelvio. Nel suo piccolo anche il Parco nazionale dello Stelvio, come il Tibet, ha il suo ‘tetto del mondo’. Si chiama Valle di Fraele: è un largo altopiano che ricopre la porzione più settentrionale della regione; dal 1977 è incluso nel Parco nazionale dello Stelvio allo scopo di ottenere un collegamento con l’attiguo Parco nazionale svizzero dell’Engadina. Una buona scelta per far sì che la fauna selvatica si possa spostare tranquilla senza la minaccia di una doppietta. Per la sua collocazione ad alta quota e per essere lontana dalle più frequentate strade turistiche del parco, la Valle di Fraele mostra un volto del tutto particolare, quasi magico, una bellezza da giardino alpino nonostante la presenza di due laghi artificiali, forti intromissioni dell’uomo nell’ambiente. Qui, lungo i rilievi che a nord fanno da confine con la Svizzera e a sud con la Valdidentro, si estende la boscaglia di pino mugo più vasta d’Italia. La presenza umana si limita a qualche baita e alle strutture di controllo degli invasi. Il paesaggio agrario è limitato a soffici praterie dalle stupefacenti fioriture.

Utilizzando l’auto si può raggiungere l’ingresso della valle e da lì, in mountain-bike, effettuare il circuito dei laghi su una strada sterrata che presenta solo qualche breve rampa in salita e un paio di gallerie.

L’anello dei laghi – Punto di partenza e di arrivo: Cancano (m 1950). Si raggiunge da Bormio seguendo la direzione per Premadio e quindi imboccando la strada ex-militare, asfaltata, delle Scale di Fraele. Cancano si trova circa 1.5 km dopo le Torri di Fraele.

Lunghezza: 17.3 km - Dislivello: 50 metri circa – Condizioni del percorso: facile tracciato intorno ai laghi su strade sterrate

1) Lasciato il Centro Bike Cancano, si tiene la direzione di sinistra (segnavia 199) per seguire la sponda meridionale del Lago di Cancano lungo le propaggini delle Cime di Plator. La Valle di Fraele è uno splendido ambiente alpino, una conca di origine glaciale. Il paesaggio si identifica in tre fondamentali aspetti. Il primo è stato determinato dall’uomo con la realizzazione di due laghi artificiali. Gli altri sono tipici delle alte quote: il pino mugo fino a una certa altezza e, al di sopra, la prateria alpina interrotta da ghiaioni, rocce e detriti franosi. Dove fino a quasi cent’anni fa c’erano verdissime praterie ora c’è un lago il cui aspetto dipende molto dalla variabilità del livello delle acque. Nei momenti di ‘magra’, una cornice di sponde erose e di fondali limacciosi rende più malinconico il paesaggio. Al contrario lo ravviva quando le acque, dopo il disgelo, raggiungono la massima altezza, contenute dalle dighe. Il Lago di Cancano fu realizzato a partire dal 1922, mentre il lago superiore di S. Giacomo, che si vede sul fondo della valle, fra il 1940 e il 1950. 2. Al km 3.9 si avvicina la diga di questo secondo lago. Si continua sempre nella stessa direzione tenendo sulla destra le cerulee acque del lago. Più avanti però la strada si stacca dalla sponda e aggira un dosso di prati e boschi. È il luogo adatto per una sosta, complice un accogliente ristoro. A 2000 metri d’altezza, nel regno della natura alpina, le attività agricole sono sporadiche e limitate alla breve stagione estiva. Prima della costruzione degli invasi artificiali, la Valle di Fraele era una delle più ricche di prati e pascoli dove si praticavano abbondanti fienagioni e dove si tenevano, da giugno a settembre, le mandrie di bovini per l’alpeggio. Di quell’assetto oggi restano i bellissimi prati da sfalcio sul pendio a sud del Lago di S.Giacomo, il cui patchwork di toni fra il verde e il giallo, a seconda delle fasi di taglio, rivela l’accentuata suddivisione delle proprietà. Gli insediamenti si limitano a isolate baite, localmente dette ‘tèa’, molte delle quali oggi ristrutturate come case di vacanza, ma che discendono dal modello della dimora temporanea alpina con una accentuazione della struttura muraria al piano terra, usato come stalle, e del legno al piano superiore. 3. Al culmine del percorso, in capo al lago, si avvicinano i ruderi dell’unico villaggio della valle, S.Giacomo di Fraele. La chiesetta e le fondamenta di alcuni edifici sono le ultime tracce di un insediamento umano posto a quasi 2000 metri d’altezza. Nel villaggio, sommerso dalle acque del lago, vivevano boscaioli, minatori e carbonai che mantenevano contatti con la valle dell’Inn, fino a Innsbruck. I viandanti erano usi ritrovarsi nell’Osteria della Luisa, provvidenziale punto di sosta sul tracciato della già citata Strada Imperiale d’Alemagna. Il vicinissimo Passo di Fraele indica lo spartiacque alpino e il passaggio dell’antica strada. Ora tornando a ritroso verso Cancano si percorre la strada che costeggia le sponde settentrionali dei due laghi, inframmezzata dal Rifugio Val Fraele e dal Ristoro Solena (breve deviazione), altri punti di sosta. 4. Nell’ultimo tratto la strada (a rigore accessibile solo ai mezzi di servizio degli impianti) diventa poco più accidentata e penetra in due gallerie dove è utile avere con sé una torcia elettrica.

5. Passando sul colmo della diga di Cancano si fa infine ritorno al piazzale del Ristoro Monte Scale con l’unico breve tratto di salita di tutto l’itinerario.

3) La Val Zebrù

http://lombardia.stelviopark.it/wp-content/uploads/2016/06/DD_Val_Zebrù.pdf

La Val Zebrù è una lunga e suggestiva valle di circa 12km interamente compresa nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio, raggiungibile proseguendo da Bormio in direzione di Valfurva fino all’abitato di Madonna dei Monti. La Valle è tipicamente di origine glaciale ed è attraversata da un omonimo torrente che prende origine proprio dal ghiacciaio sovrastante. Caratteristica morfologica interessante della valle è dovuta alla linea di faglia dello Zebrù che corre proprio lungo il fondovalle, che rende notevole la differenza tra i due versanti della valle stessa: uno roccioso con alte pareti che cadono a picco sulla valle e l’altro più morbido e ricco di vegetazione, con molti pascoli d’alta quota che arrivano fino agli oltre 3.000 metri di altitudine. Delle vette montuose che circondano la Val Zebrù, le più alte e facilmente identificabili sono il Gran Zebrù, di 3.851m e la cima Pale Rosse con i suoi 3.446m. La valle è percorribile solo a piedi o in mountainbike ( possibilità di parcheggio per l’auto nella frazione Niblogo, all’imbocco della valle ) ed è rimasta quindi splendidamente conservata nella sua rigogliosa natura alpina. Nota: in Val Zebrù è presente una delle più vaste colonie di ungulati dell’Alta Valtellina e non sarà difficile per il visitatore imbattersi in branchi di camosci, stambecchi e cervi, oltre alle caratteristiche greggi di animali domestici al pascolo, tra antiche baite rurali in legno meta dell’alpeggio estivo.

da Bormio, percorrendo la SS 300 in direzione di S. Caterina Valfurva, si giunge a S. Nicolò Valfurva, dove delle indicazioni segnalano il Parco Nazionale dello Stelvio e il Rifugio V Alpini, giungendo dopo pochi km alla frazione di Niblogo (1600 m.). Da qui parte il sentiero n. 29 seguendo una carrareccia che si addentra nella Val Zebrù, passando prima dal Rifugio Campo (2000 m.) in circa 2 ore e quindi alla Baita del Pastore (2166 m.) nota: possibilità di usufruire di un servizio Jeep fino alla baita del Pastore, dalla frazione di Niblogo). La strada prosegue con una serie di tornanti, il paesaggio cambia passando da pascoli verdi fino alla grande morena della Val Rio Marè dove un comodo sentiero porta al rifugio V° Alpini ben visibile sul costone roccioso ai piedi del Monte Zebrù e sullo sfondo l’imponente cresta dell’Ortles.

https://www.valtellina.it/it/attivita/trekking/valfurva

http://www.paesidivaltellina.it/giroconfinale/index.htm

https://www.bormio.info/scoprire_bormio/escursione-in-val-zebru-alta-valtellina/

1) Dalla frazione di Niblogo (m.1600), a Madonna dei Monti, si imbocca la strada carrabile per la Val Zebrù fino alle Baite di Campo (m.1948). Il percorso è agevole ed è caratterizzato inizialmente da fitti boschi, interrotti poi da terrazzi verdi con caratteristiche baite. Lungo il percorso si potranno osservare colonie di stambecchi che popolano la zona come, in alto, la maestosa aquila reale e il gipeto

escursione turistica –

percorrenza h.2.oo – dislivello

m.300

Arrivati alle frazioni

(comprensorio S.Caterina

Valfurva) denominate

Madonna dei Monti e

Niblogo

(m. 1600), dove la strada aperta

al traffico termina ad un

parcheggio, ci incamminiamo su

una percorso sterrato.

Attraversiamo il letto del rio

d'Ardof e siamo ad una radura

pianeggiante, che presenta un

dosso verde coperto di mughi

detto

Piano delle Tre Croci.

Ignorata la deviazione per

Pradaccio proseguiamo

raggiungendo il

pont di Plaz,

che scavalca il torrente Zebrù,

portandoci dalla parte sinistra

a quella destra (per chi sale)

della valle. Dopo una salita

siamo

ai Piaz

(m. 1660), dove si trova anche

il

ristoro Zebrù.

A circa 1800 m. un terzo ponte

ci riporta sul lato sinistro

(per noi) della valle, dove

troviamo una nuova coppia di

tornanti, superati i quali ed

ignorata una deviazione sulla

sinistra per la Valle Ardof e

l’alpe Solaz, siamo alle baite

di

Zebrù di fuori

(m. 1828). La valle intanto si

fa più ampia e pianeggiante, ed

in breve siamo alle baite di

Chitomàs

(m. 1881). La strada propone

qualche saliscendi e si porta a

destra e poi ancora a sinistra

della valle (sempre per chi

sale), con due ponti, e

raggiunge la località

Campo

di Fuori

(m. 1947). Poco oltre, troviamo

l’azienda agrituristica

Ristoro La Baita

(m. 1980). Dopo breve tratto

siamo al

rifugio Campo

(m. 2000).

Qui si fermerà il primo

gruppo,

in località Campo di Dentro.

2 VARIANTE LUNGA -

Chi volesse proseguire (eventuale secondo gruppo) troverà un bivio e seguirà le indicazioni per la Baita del Pastore, superando sulla sinistra il grande conoide della val di Campo, colonizzato da cespugli di rododendro e mugo, e sulla destra il rio del Rabbioso (Rinec). La strada attraversa adesso l'ultimo ponte sul torrente Zebrù, che corre ora alla nostra destra e porta, dopo una lunga salita, alla Baita del Pastore (m. 2168, ad 8 km da Niblogo). Una sorta di tratturo che inizia ad inerpicarsi su un largo dosso erboso, con tornanti regolari e pendenza piuttosto severa. La pista, attraversata una valletta, riprende a salire con inesorabile severità ed al termine di una rampa micidiale, volge a sinistra e raggiunge in breve la cima di un ampio dosso, lasciando il posto ad un sentiero che sale con qualche serpentina sul corpo della morena. Arrivati ad un grande masso, poco sotto il grande sperone su cui è posto il rifugio, ad una quota di circa 2750 metri, troviamo l’ultimo cartello, che segnala anche un importante bivio: alla nostra destra parte un sentiero che sale ai passi di Val Zebrù, ma seguiremo invece il sentiero che volge a sinistra, raggiunge il piede dello sperone, e piegando poi a destra, tagliando un nevaietto. Poco sopra si tornerà a tagliarlo da destra a sinistra, poi ancora a destra ed infine a sinistra, prima dell’ultimo traverso pianeggiante che ci permetterà di approdare, dopo aver attraversato le acque inquiete di un ramo del Rin Marè, la spianata del rifugio V Alpini, a 2877 metri di quota. Occhio però che per arrivare qui da Neblogo saranno circa Km.12 e m.1300 di dislivello!

PS: a Niblogo (m. 1600), dove la strada aperta al traffico termina ad un parcheggio presso un edificio adibito a punto di informazioni del Parco Nazionale dello Stelvio. Teniamo presente che, date le ridotte dimensioni del parcheggio, nei periodi di punta dopo una certa ora questo si riempie, per cui siamo costretti a scendere sperando in miglior fortuna a Plazzola. Inoltre a Niblogo è possibile trovare veicoli autorizzati a fare la spola negli 8 km che separano il parcheggio dal Baitìn del Pastore. I tempi di attesa possono, però, essere prolungati, perché il servizio viene prestato quando i mezzi sono pieni (5 persone).

4) la val viola

La vallata è dominata dalle montagne che fanno parte del gruppo della Cima Piazzi e della Corna di Campo, svettando infatti su di essa, in un ambiente naturale incontaminato, la Cima Piazzi (3.439 metri), la Cima Viola (3.374 metri) e la Cima Dosdé (3.280 metri).

Tutta la valle è incastonata in una serie di cime, tutte oltre i tremila metri, che creano una cornice naturale che offre dei panorami mozzafiato rendendola veramente interessante soprattutto dal punto di vista paesaggistico.

Arnoga - Rifugio Viola

Dati: Dislivello:440 m - Durata: 2h - Impegno Fisico:Basso - Difficoltà :E

Descrizione:

La partenza di questa bellissima escursione è posta ad Arnoga,in prossimità del tornante lungo la statale che sale verso il passo Foscagno in prossimità di alcune strutture albeghiere qui poste,svolteremo a sinistra e poi terremo la sinistra prendendo una stradina in discesa che ci conduce sino ad un ampio parcheggio

Da questo punto una volta posteggiata la nostra autovettura possiamo avere due alternative: o salire sino al rifugio percorrendo il percorso basso, più lungo, oppure risalire per pochi metri lungo un piccolo sentiero sino a reincontrare la strada asfaltata che si addentra nella valle.

Per chi non volesse partire da questo punto lungo la valle vi sono molteplici zone dove parcheggiare tuttavia nei periodi estivi Luglio-Agosto-Settembre,appena dopo la svolta incontreremo subito delle guardie forestali che ci femeranno e chiederanno 3 € per poterci addentrare con le nostre vetture nella valle.

Salendo a piedi invece non dovremo pagare alcun tipo di tassa,partendo dal nostro parcheggio affronteremo lungo la stradina asfaltata i primi metri con scarsa pendenza primadi affrontare un tratto impegnativo con pendenze elevati e successivamenteun altrettanto breve ma impegnativa discesa, tuttavia all'inizio della salitella troveremo sulla sinistra una piccola traccia che ci permetterà di evitare questa breve salita sino ad reincontrarci con la carrareccia nella zona della prima area paracheggio all'interno della valle.

Da questa prima area di parcheggio saliremo sempre lungo la stradina con pendenze sempre lievi o a volte pressochè nulle, ammirrando di già la bellissima vallata.

Continueremo su questa strada poco trafficata,oltrepassando piccoli torrenti, ponticelli, sempre immersi tra i boschi di larici e abeti sino all'ultimo parcheggio posto in localita Altumeira a quota 2100m.s.l.m, dove la strada asfaltata termina e da dove ora in avanti non è più concesso il transito alle autovetture. Continueremo su questa strada poco trafficata,oltrepassando piccoli torrenti,ponticelli,sempre immersi tra i boschi di larici e abeti sino all'ultimo parcheggio posto in localita Altumeira a quota 2100m.s.l.m,dove la strada asfaltata termina e da dove ora in avanti non è più concesso il transito alle autovetture. Le pendenze rimangono sempre lievi sino al bivio verso la capanna Dosdè,passo Dosdè,da ora per circa 500 m le pendenze diventano leggermente più elevate e percorreremo due piccoli colli. Al termine di questi due colli le pendenze tornano ad essere quasi praticamente nulle,e siamo già in grado di vedere il rifugio in lontananza e i due laghi posti in prossimità. I cartelli ci indicano un tempo di 30' per raggiungerlo,ma anche se ancora abbastanza lontano in circa 10' e camminando tranquillamente lo riusciremo a raggiungere.

In prossimità di una deviazione verso gli alpeggi della val viola il nostro sentiero si divide: una piccola traccia va in discesa mentre il sentiero principale continua in piano e prendere l'uno o l'altro è indifferente,tuttavia consiglio di prendere il primo in discesa. Affronteremo un piccolo ponticello in legno lungo i molteplici fiumi/ruscelli, per arrivare finalmente al rifugio

Nonostante il percorso presenti un dislivello quasi nullo, potrebbe risultare ostico per via della notevole lunghezza, soprattutto la discesa potrebbe risultare estremamente stancante.

altro dettaglio del percorso, tratto da: http://www.bormio3.it/val-viola/

La Val Viola nei pressi di Bormio

Informazioni sulla Val Viola a 20 minuti da Bormio:

Caratteristiche della Valle

La Val Viola, itinerario di grande bellezza paesaggistica, è raggiungibile in auto presso la località Arnoga: l’imbocco si trova lungo la strada statale n. 301 che collega Bormio a Livigno.

Di qui comincia la vallata dominata dalle montagne che fanno parte del gruppo della Cima Piazzi e della Corna di Campo: svettano infatti su di essa, in un ambiente naturale incontaminato, la Cima Piazzi (3.439 metri), la Cima Viola (3.374 metri) e la Cima Dosdé (3.280 metri).

Tutta la valle è infatti incastonata in una serie di cime, tutte oltre i tremila metri, che creano una cornice naturale che offre dei panorami mozzafiato rendendola veramente interessante soprattutto dal punto di vista paesaggistico.

E’ possibile compiere l’itinerario che attraversa la valle compierlo anche con la mountain bike.

Con tutta probabilità la Val Viola deve il suo nome ad un errore dei cartografi che, nell’ottocento, scambiarono il nome “Albiola” (derivante dal termine latino albus = bianco) con “Viola”che rimase.

Il versante bormino della Val Viola termina, dopo circa 11 km, con l’omonimo Passo il quale permette di dominare il panorama della Val Viola Poschiavina, in territorio elvetico.

Confluiscono in essa numerose altre vallate che permettono una serie infinita di possibili escursioni: oltre al menzionato Passo di Val Viola che consente di raggiungere la Val Viola Poschiavina (Val di Campo), lungo il suo percorso si trovano anche i sentieri che conducono al passo della Vallaccia che la collega alla Valle del Foscagno, al passo di Dosdé che sbocca nella Val d'Avedo e al passo di Verva che immette nella omonima valle collegata con la Val Grosina.

Il percorso è costellato di gruppi di tipiche baite montane interamente realizzate in pietra e legno: gli insediamenti più grandi e meglio conservati sono in località Dosso, Premoglio, Campo, Prato, Paluetta, Caprena, Stagimel, Caricc e Altumeira ove è ancora possibile vedere le abitazioni che venivano utilizzate dai contadini per trascorrere l’estate al pascolo con il bestiame e dedicarsi alla coltivazione del grano e soprattutto della segale, molto diffusa in questa zona.

La vegetazione della Val Viola è quella caratteristica degli ambienti montani d’alta quota: la flora è composta da colorati rododendri, profumate genziane, anemoni e numerosi fiori alpini.

Per quanto riguarda la fauna, oltre agli ungulati, la zona è popolata in maniera massiccia dalle marmotte, i cui sonori fischi echeggiano in tutta la valle.

La morfologia della Val Viola, orientata a Sud-Ovest, è quella tipica delle vallate alpine oggetto di erosione glaciale: è modellata da grandi ripiani a cui si alternano piccoli salti che immettono nuovamente in conche superiori molto ampie. L’origine della valle, dovuta al lento e inesorabile lavoro dei grandi ghiacciai che vi erano un tempo, è testimoniata anche dalle stratificazioni che si trovano sui suoi costoni e dalla conformazione e forma delle rocce che vi si trovano.

All’inizio della valle, all’incirca all’altezza in cui in essa confluisce la Val Verva, si origina il torrente omonimo che attraversa interamente la Valdidentro per poi immettersi nell’Adda.

Percorso a piedi o in mountain bike

Partendo da Arnoga ci si inoltra quasi subito in un fitto bosco d’abeti che accompagna per i primi due chilometri quasi interamente pianeggianti.

Si incontrano quindi lungo il cammino le baite di Premoglia, e, successivamente le baite di Campo (1938 m.), poste in una ampia radura.

Proseguendo dritti lungo la strada che corre lungo i prati a mezza costa, superato un piccolo torrente in località Stagimel, si rientra nuovamente nel bosco. Presso le baite di Palueta, sulla sinistra, parte il percorso che porta alla Val Verva, mentre, poco innanzi, sulla destra, parte il sentiero che conduce all’Alpe Funera e al Passo della Vallaccia.

IIgnorate queste deviazioni, si prosegue ancora a diritto e, superato l’ampio parcheggio si scavalca un piccolo ponte che permette di oltrepassare un torrente.

Il panorama da qui in poi è molto più ampio in quanto la vallata, molto stretta in principio, si allarga maggiormente. Anche il paesaggio muta: la vegetazione si fa sempre più rada lasciando il posto alla tipica vegetazione dei pascoli alpini.

Continuando lungo la strada, dopo circa poco più di 5 km, all’altezza delle baite di Altumeria (2116 m.), località ove vi è anche un parcheggio, si incrocia la deviazione che permette di raggiungere la Val Cantone di Dosdé.

Proseguendo oltre, tra le pareti del Corno di Dosdè e le dorsali del Pizzo Bianco, si giunge quindi al rifugio Viola (2314 m.), dopo aver oltrepassato dall’alto un caratteristico laghetto alpino.

Il rifugio, in tempo di guerra adibito a caserma di confine, si trova sulle sponde di un altro piccolo laghetto nel quale si rispecchia.

Poco sopra il rifugio si trova il Passo della Val Viola che segna il confine con la Svizzera e mette in comunicazione con la Val Poschiavina.

Varianti di percorso.

Oltre al percorso sopra descritto che permette di attraversare tutta la Val Viola passando per le baite dell'Alpe Campo e di Altumeira e raggiungere il confine con la Svizzera, ci sono molti altri sentieri e vecchie mulattiere su entrambi i versanti della valle: come accennato infatti la Val Viola offre una serie di diramazioni, costituite da mulattiere e sentieri che si inerpicano sui suoi fianchi, che permettono di compiere numerosi altri itinerari.

Uno di questi è quello che passa per la Malga Funera, la Baita del Pastore e, attraversando il Passo della Vallaccia, permette di raggiungere Livigno.

Altro interessante itinerario si snoda nella Val Cantone di Dosdé, incastonata tra il Corno di Dosdé e la Cima Viola, al cui culmine si trova il Passo Dosdé attraverso il quale si può scendere nella Val d'Avedo. Altra possibilità ancora è quella di percorrere la Val Verva, costellata di numerosi piccoli laghetti alpini.

testo da: a: http://www.bormio3.it/val-viola/

5) La valle dei Forni

i percorsi si snodano lungo la Val Cedéc e la Valle dei Forni, poste al centro del gruppo Ortles – Cevedale, valli plasmate dall’azione di imponenti ghiacciai e che offrono all’escursionista di ogni livello numerosi spunti di osservazione floristici, faunistici, paesaggistici e soprattutto geomorfologici. In particolare, seguiremo il sentiero glaciologico basso per arrivare in h.1,30 dal rifugio Forni (m.2.176) al rifugio Branca (m.2.493), avanposto suggestivo sul panorama mozzafiato del ghiacciaio dei Forni, con l'attraversamento dei torrenti in disgelo lungo il torrente Frodolfo. La discesa può essere effettuata tramite una carrareccia sterrata (il sentiero della marmotta) che in h.0,40 ci riporta al punto di partenza. Nota: chi vuole camminare meno può fare il sentiero glaciologico al ritorno, in discesa, e chi invece volesse fare di più non ha che l'imbarazzo della scelta, una volta arrivati ai Forni..

In auto:

da S. Caterina Valfurva si segue

la ripida strada asfaltata (a

pedaggio) che porta al Rifugio

dei Forni a quota 2176 m ed a un

ampio parcheggio. La partenza

del percorso è dal parcheggio

inferiore dei Forni: una volta

aver parcheggiato non dovremo

salire sino al rifugio dei Forni

ma proseguire sino alla fine del

parcheggio da dove inizia un

breve sentiero verso una piccola

diga posta in prossimità del

parcheggio. Dopo circa 100m di

piano svolteremo a sinistra

seguendo un piccolo sentiero

che, in circa 2' di salita, si

ricongiungerà con la strada

sterrata che sale dai rifugi dei

Forni sino al Branca.

http://lombardia.stelviopark.it/wp-content/uploads/2016/06/DD_La_Valle_dei_Forni.pdf

-

sentiero glaciologico basso: Tempo di percorrenza/km: ore 2 / km 5 - Dislivello: m. 312. Difficoltà: E . Il sentiero basso può essere considerato, rispetto al percorso glaciologico alto (più difficoltoso e di lunga percorrenza) una variante alla portata dell’escursionista anche meno esperto. Permette però di osservare da vicino la maestosità e la particolarità del più grande ghiacciaio “vallivo confluente” delle Alpi. Dal Rifugio dei Forni, seguendo la stradella che porta al Branca, si possono osservare nella valle i segni evidenti del modellamento dovuto al ghiaccio – morene, rocce montonate e tutti gli elementi geomorfologici di questo ambiente – accuratamente descritti da piccoli cartelli informativi. Superato il Rifugio Branca il sentiero scende verso il laghetto sottostante e ci si trova davanti il fronte del ghiacciaio. Attraversando l’ampio pianoro fino a pochi decenni fa coperto di ghiaccio si raggiunge di nuovo il Rifugio Forni scendendo sul versante sinistro orografico o, in alternativa, al bivio ci si riporta sulla carrareccia imboccata alla partenza.

-

Il sentiero della marmotta: Percorso: Forni – Rifugio Branca - Tempo di percorrenza/km: ore 1.10’/ km 2,6 Dislivello: 312 m Difficoltà: T . Dal Rifugio dei Forni si imbocca la comoda stradella che percorre la valle con pendenza pressochè regolare ad eccezione dell’ultimo ripido breve tratto. Lungo tutto il percorso è facile l’incontro con le marmotte che popolano numerose la valle ed è possibile ammirare la tipica flora delle praterie alpine. In breve si raggiunge il Rifugio Branca da dove godiamo la vista ravvicinata del fronte del ghiacciaio

Nota: i percorsi possono essere effettuati al contrario, chiudendo un anello.

Dettaglio:

Realizzato in parte nel 1995 per

ricordare il centenario della

fondazione del Comitato

Glaciologico Italiano, il

sentiero si snoda nella Valle

dei Forni, in Valfurva arrivando

al cospetto della vasta fronte

del ghiacciaio.

Qui un ponte tibetano

posizionato sul torrente

Frodolfo farà vivere

un’attraversata emozionante

sospesi sull’acqua impetuosa che

scaturisce dal ghiacciaio.

Alla scoperta del ghiacciaio

omonimo e alla comprensione

degli eventi naturali che hanno

originato la morfologia della

valle. Il percorso permette

inoltre di osservare resti del

primo conflitto mondiale

(1915-1918).

Itinerario:

dalla località i Forni al primo

posteggio sulla destra si scende

brevemente al torrente e si

attraversa il ponte seguendo le

indicazioni “sentiero

glaciologico” e subito dopo si

sale una caratteristica scala in

pietra. Si segue il sentiero che

sale gradualmente a mezzacosta

fino ad arrivare in una zona con

evidenti resti di postazioni

militari.Da qui il sentiero

prosegue a saliscendi fino ad

arrivare ad un ponticello. Si

prosegue sempre a mezzacosta

fino a che il sentiero passa in

una zona particolare con rocce

levigate. Poco dopo il sentiero

scende sul fondovalle andando

così ad attraversare i due

caratteristici ponti tibetani.

Adesso il sentiero scende

gradualmente sulla destra

idrografica arrivando al piccolo

laghetto di Ròsole ed in breve

si arriva al rifugio Branca per

una meritata pausa, si

rientrando ai Forni seguendo la

carrareccia.

Dislivello: 312 m – h. 2.oo al

rifugio Branca – diff.E, 40 min

il rientro ai Forni per la

carrareccia.

Domenica 15 settembre: La galleria del Granduca in val d'Elsa

Domenica 29 settembre: Paesaggio, arte e storia a Fiesole

Domenica 6 ottobre 2019: Castagnata con la Pro Loco Quercianella

Domenica 13 ottobre: ll parco di Poggio Neri

Domenica 27 ottobre - Pellegrinaggi medioevali nel territorio livornese xx Per motivi tecnici viene posticipato al giorno 10.11

Domenica 10 novembre: I percorsi verdi di Castellina M.ma xx Per motivi tecnici viene anticipata al giorno 03.11

Domenica 17 novembre (POMERIGGIO): prospettive e futuro dell'associazione

Domenica 24 novembre - I mulini ad acqua del rio Sanguigna

Venerdi 13 dicembre: Convivium

Domenica 15 dicembre: Trekking urbano a Pistoia

Domenica 12 gennaio: itinerari di CAMAIORE ANTIQUA xx Non effettuata per maltempo nel precedente programma - RIPROPOSIZIONE

Domenica 26 gennaio: Gli arenili tra Donoratico e San Vincenzo xx Non effettuata per maltempo nel precedente programma -

RIPROPOSIZIONE

========================================================================================================

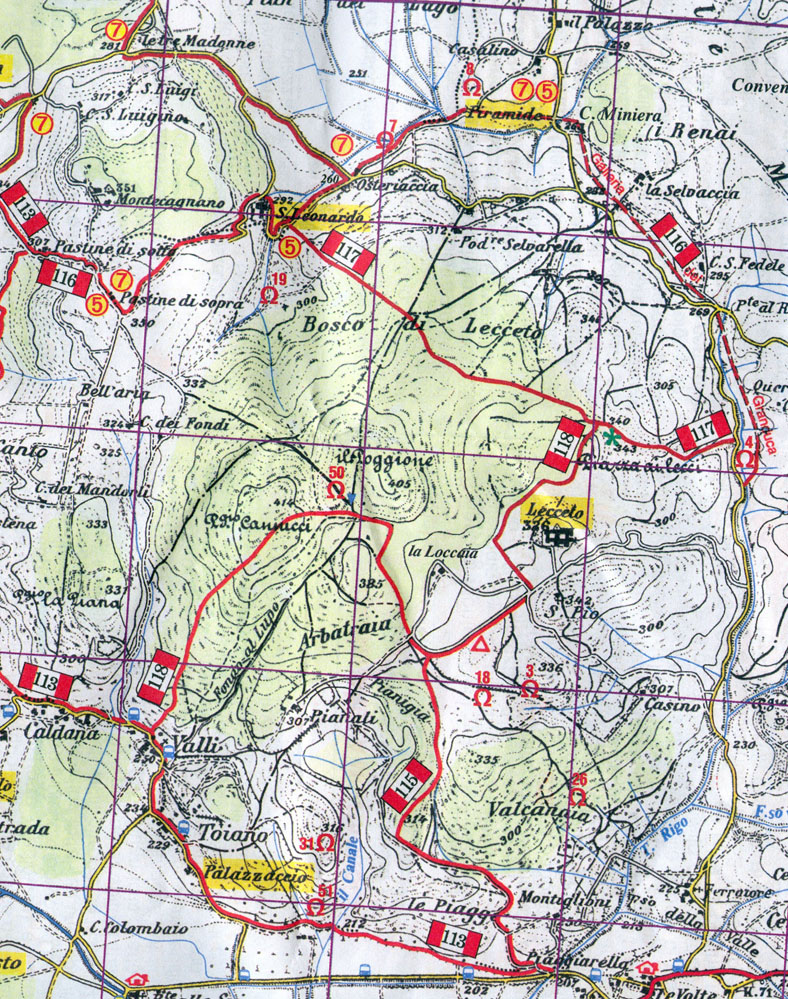

Domenica 15 settembre: La galleria del Granduca in val d'Elsa. Rimandata per maltempo, viene proposta questa escursione, di grande interesse storico e religioso, che ha inizio da Fungaia (siamo in Val d’Elsa) e, con dislivelli di poco conto, transita da S. Colomba e S. Leonardo al Lago, importante eremo medievale. Da qui ci porteremo all'ingresso della famosa Galleria del Granduca, importante scolmatore sotterraneo fatto costruire dal Granduca Leopoldo (a.1.766) per la bonifica del Pian del Lago, ampio tratto di palude che rendeva molto insalubre la zona. L’imponente e grandiosa opera idraulica ha una lunghezza di m.2.173 ed ha come caratteristica principale una “volta a botte” in mattoni e una pavimentazione in pietra serena, con pendenza del 2 per mille. Portare una torcia perché indispensabile nella galleria.

Info: Laura Malevolti 338 9083212

Itinerario: sentiero c.a.i n16 in zona val d'Elsa a Monteriggioni - lunghezza km. 8(12 - percorrenza ca 3 ore

Descrittivo - Il sentiero n° 116 si stacca dal sentiero n° 113 (che da Caldana conduce a S. Colomba) presso una radura con quattro grandi querce, poco sotto il podere Pastine di Sotto. Si segue la carrareccia che sale in breve alla suddetta casa colonica, aggirandola sulla destra. Dopo l’edificio si continua per una stradina di bosco dal fondo assai disconnesso, che procede in lieve salita. Più in alto questa s’immette in una strada bianca che va seguita verso destra, in direzione di Bellaria. Dopo l’ultima casa di Pastine di Sopra (m 350), in prossimità di un bel cipresso solitario emergente da un gruppo di lecci si devia a sinistra, imboccando una mulattiera: questa scende per il lecceto, costeggiata all’inizio da un vecchio muro a secco. Oltrepassata un’abitazione (destra), si giunge all’Eremo di S. Leonardo al Lago (m 292), che va aggirato sulla sinistra, raggiungendo così la parte posteriore del complesso. Qui prende avvio a destra il sentiero n° 117 che porta alla Strada del Ferratore. Il sentiero n° 116 prosegue invece diritto, in direzione Nord-Est, ed esce ben presto sulla strada bianca presso la località Osteriaccia. Qui si deve imboccare un sentiero che ha inizio sull’altro lato della strada, poco a destra dell’edificio. Si passa subito a monte dell’Inghiottitoio del Mulinaccio e, attraversato il bosco di cerri, si esce infine nei campi del Pian del Lago, a breve distanza dall’obelisco denominato “Guglia”, fatto erigere dal Granduca Leopoldo di Lorena. Dietro la stele ha inizio la galleria di bonifica del Pian del Lago, detta “Galleria del Granduca”. Si scende dunque nel canale e, muniti di torcia elettrica e stivali di gomma, si va a percorrere i 2173 metri di galleria (attenzione: dopo periodi molto piovosi la traversata non è effettuabile). All’uscita del tunnel si guada il Torrente Rigo e si sbuca sulla Strada Provinciale del Ferratore (Volte Basse – Pian del Lago). Il tempo di percorrenza di questo itinerario è leggermente più alto della media, dato che per l’attraversamento del Canale del Granduca occorre un’ora abbondante. Volendo tornare a piedi a S. Leonardo al Lago, è consigliabile seguire il sentiero n° 117, che inizia dalla Strada del Ferratore, a breve distanza dal punto in cui termina il sentiero n° 116 (in sostanza, usciti sulla strada bisogna dirigersi verso destra – Nord).

http://www.terresiena.it/it/itinerari-trekking/item/sentiero-del-cai-n-116

Domenica 29 settembre: Paesaggio, arte e storia a Fiesole. Sorta su un colle dominante, la conca fiorentina offre al visitatore sentieri nel verde, bellissimi punti panoramici e la possibilità di ammirare strutture architettoniche di notevole interesse. Questa antica cittadina, fondata dagli etruschi, conserva infatti importanti resti di tale periodo, monumenti, sia di quello romano sia medioevale, come anche chiese, ville e giardini del Rinascimento. La passeggiata proposta avrà caratteristiche sia urbane, nell’antico impianto centrale, che extra urbane, nei dintorni collinari e sarà di facile percorribilità, per un interessante approccio a una zona ricca di stimoli culturali e ambientali che certamente non mancheranno di far nascere in noi il desiderio di ritornare in questo luogo incantevole. Nel pomeriggio saranno proposti due percorsi distinti: uno per il monte Ceceri – dove Leonardo sperimentava le macchine per il volo- e l’altro per la zona archeologica. Info: Luciano Suggi - 0586 406468 (ore serali) o 339 8700530

Dettagli e particolari:

Sorta su un colle dominante, la conca fiorentina offre al visitatore sentieri nel verde, bellissimi punti panoramici e la possibilità di ammirare strutture architettoniche di notevole interesse. Questa antica cittadina, fondata dagli etruschi, conserva infatti importanti resti di tale periodo, monumenti, sia di quello romano che medioevale, come anche chiese, ville e giardini del Rinascimento. La passeggiata proposta avrà caratteristiche sia urbane, nell’antico impianto centrale, che extra urbane, nei dintorni collinari e sarà di facile percorribilità, per un approccio ad una zona ricca di stimoli culturali e ambientali.che certamente farà nascere in noi il desiderio di ritornarci.

la mattina seguiremo il 1°itinerario poi, nel pomeriggio, ci divideremo in due gruppi di cui uno andrà al monte Ceceri e l'altro visiterà il parco archeologico.

intorno a Fiesole, anello breve

1° itinerario ( km 1,5 circa) facile

Piazza Mino_Via S.

Francesco _ Piazzale del

convento di S. Francesco.

Sentiero all’interno del

giardino pubblico. Via del

Cimitero. Via Dupré. Via

delle Mura Etrusche. Piazza

del Mercato. Via Marini.

Piazza Mino.

Da visitare:

Duomo. Costruzione

romanica del secolo XI,

ampliata nel ‘200 e nel

‘300. Ha la facciata e i

fianchi tutti in pietra, di

bella semplicità.

Caratteristico il campanile

del 1213.

Chiesa e convento di san

Francesco. Vi si arriva

percorrendo una strada in

salita che offre un’ampia

veduta su Firenze. Costruita

in stile gotico, ospita al

suo interno, importanti

opere pittoriche del

quattrocento e del

cinquecento toscano. A lato,

piccolo chiostro del 400 e

museo etnografico che

conserva, oltre a pezzi

archeologici etrusco-romani,

anche oggetti raccolti dai

missionari francescani in

Egitto e nell’antica Cina.

MUSEO MISSIONARIO ETNOGRAFICO FRANCESCANO

La nascita del Museo delle Missioni si deve a Padre Ambrogio Ridolfi (1875-1966) che nel 1920 fu destinato al Convento di San Francesco di Fiesole. Egli portò con sé alcuni “cimeli cinesi” inviati verso la fine dell’800 al convento di Santa Margherita a Cortona (Ar) da Padre Agostino Galassi missionario in Cina. Padre Ambrogio, con il benestare dei superiori, scrisse ai confratelli della Provincia Toscana allora missionari di Egitto e nel vicariato di Lao-ho-kow in Cina, perché cooperassero alla realizzazione di un progetto più ampio, allo scopo di sensibilizzare i giovani frati e i fedeli alla conoscenza di terre lontane e alla promozione umana e sociale di quelle popolazioni.

La collezione egizia deve la sua realizzazione alla Missione di Egitto e a Padre Sebastiano Bastiani (1891-1974), il quale aiutato dall’egittologo Ernesto Schiaparelli (1856-1928) fece da tramite per rifornire il Museo di oggetti di inestimabile valore, oltre che rari.

La sezione cinese ebbe come suo principale autore Padre Sebastiano Ceccherelli (1880-1967), missionario per venticinque anni in Cina, e Padre Norberto Pieraccini (1911-1993).

Via San Francesco, 13

Info: ph. 055.59175 | www.fratifiesole.it | fratifiesole@gmail.com

A

sinistra per via Dupré,

costeggiando l’area

archeologica che racchiude

in sé i principali monumenti

dell’età antica: il teatro

romano che conserva la cavea

con tre ordini di seggi e 19

gradini, le rovine delle

terme e quelle di un tempio

etrusco-romano.

Nell’adiacente museo

archeologico sono raccolti

reperti etruschi, romani e

longobardi rinvenute negli

scavi e ricche collezioni

antiquarie tra cui le

ceramiche della collezione

Costantini dal mondo greco

ed etrusco.

A destra per via delle

Mura Etrusche.

Ai primi agglomerati di

capanne disposti sulle due

alture principali, fa

seguito un unico

insediamento ordinato e

caratterizzato dalla

presenza di edifici

monumentali e, almeno a

partire dal IV sec. a. C.,

da una possente cinta

muraria in blocchi di

arenaria di dimensioni

ciclopiche.

Ancora a destra per Piazza del Mercato e per

via Marini, ritornando

così in

piazza Mino.

Area Archeologica: Gli scavi nell'area archeologica di Fiesole comprendono un teatro romano, le terme, un tempio etrusco-romano e un museo archeologico. Si trovano tra via Duprè, via delle Mura Etrusche e via Bandini. Contiene reperti dal III secolo a.C. al II secolo d.C.

Nel 1809, il barone prussiano Friedman Schellersheim fu il primo a far eseguire degli scavi in un podere, detto Buche delle Fate, dove trovò ruderi di epoca romana. Egli fece ricerche fino al 1814, poi i lavori furono sospesi e ripresi successivamente nel 1870. Il Comune nel 1873 acquistò il terreno dove gli scavi continuavano e nel 1878 venne istituito nel palazzo Pretorio un primo museo col materiale venuto alla luce. Il direttore degli scavi nominato dal comune fu il professor Demostene Macciò, che sostenne l'incarico fino al 1910. Nella spianata degli scavi si trovava l'antico foro di Fesulae, nel convalle tra i colli di San Francesco e di Sant'Apollinare.

Museo archeologico di Fiesole : Il museo fu costruito dall'architetto Ezio Cerpi fra il 1912 e il 1914 a forma di tempietto romano, di stile ionico. In esso si trova un frammento della lupa capitolina in bronzo del I secolo a.C., vere di pozzi, stele ed urne cinerarie etrusche (su una di esse è raffigurata a bassorilievo il tema della Cinghiale di Meleagro), buccheri, raccolta di lucerne etrusche in terracotta e in bronzo, amuleti, gioielli, pugnali, statuette, raccolte di monete d'argento e di bronzo del periodo preromano e romano, medievali e moderne, piante della città di Fiesole ed altro materiale archeologico.

Teatro romano di Fiesole : Il Teatro è costruito secondo i modelli greci (cioè sfrutta la naturale pendenza del terreno, scavato per realizzare i gradini della cavea) e venne costruito al tempo di Silla ed abbellito da Claudio e da Settimio Severo. La cavea ha un diametro di 34 m. La gradinata superiore è distrutta, mentre quelle inferiori sono ben conservate. Nel teatro, in basso, vi erano tre ordini di posti distinti e diciannove gradinate divise da cinque scalette (oggi solo dieci); da una parte le gradinate sono scavate nel masso e da un'altra parte, dove si trova anche il pozzo, riposano su volte sostenute da muri concentrici. In cima alla gradinata esistevano le logge dette tribunalia, per i personaggi più eminenti. Il teatro poteva contenere circa tremila persone.

Il frontescena era costituito da un loggiato a due piani andato distrutto, del quale restano solo le fondazioni che mostrano le tre porte riservate agli attori. Due ali coperte (le versurae) inquadravano la scena lateralmente e portavano ad un portico verso oriente dietro la scena (del quale restano nove pilastri) ed ai magazzini verso occidente, usati per i costumi e il materiale scenico. L'orchestra era in origine pavimentata con mosaici policromi ed era conclusa da un proscenio. Alle gradinate, all'orchestra ed alla scena si accedeva dai propilei, che avevano ripiani per i palchi ed erano adorni di colonne scanalate. Il teatro viene tuttora usato nel periodo estivo per le rappresentazioni di opera lirica dell'Estate fiesolana.

Terme : Dietro al teatro vi sono i ruderi delle terme, costruite ai tempi di Silla (I secolo a.C.), restaurate ed ingrandite al tempo di Adriano. Furono "scoperte" nel 1891, quando finalmente si poté dare una funzione alle tre arcate da sempre visibili: esse costituivano la terrazza delle terme verso valle.

Le terme si trovano lungo le mura e sono costituite dai tre classici ambienti del calidarium, tepidarium e frigidarium, più altre vasche e stanze. Una piscina rettangolare e due vasche (una delle quali a immersione) servivano per i bagni pubblici e sul loro fondo furono trovate molte anfore, usate per depurare l'acqua, raccogliendo le impurità che andavano a fondo.

Si trovano i resti di locali per il riscaldamento dell'acqua e la produzione di vapore che, a mezzo di condutture di piombo o di terracotta, si distribuiva nei vari locali. Nel calidarium, caratterizzato dal pavimento in cocciopesto, veniva mandata l'acqua bollente, nel tepidarium (costituito da tre vasche) era raccolta l'acqua tiepida e infine nel frigidarium veniva immessa l'acqua fredda; il frigidarium è suddiviso da una struttura ad archi (ricostruita), una delle quali ha una forma semicircolare e si trova accanto alle latrine. Forse esisteva anche un criptoportico che separava le vasche. Alcune delle strutture sono state ricostruite in seguito agli scavi.

Tempio : Il tempio etrusco-romano venne costruito tra la seconda metà del IV secolo a.C. e il II secolo a.C., sebbene l'area fosse in uso per rituali sacri almeno dal VII secolo a.C., e fu scavato all'inizio del Novecento. Molto probabilmente era l'antico Capitolium fiesolano.

La cella è la parte più antica ed è divisa in tre parti: ciò fa supporre che il tempio fosse dedicato a Giove, Giunone e a Minerva (quest'ultima attribuzione quasi certa come suggerirebbe un bronzetto ellenistico raffigurante un gufo trovato nei paraggi e ora nel museo). Davanti al tempio c'è una piccola ara in pietra arenaria decorata (IV secolo a.C.-III secolo a.C.). In epoca repubblicana il tempio venne ricostruito, innalzato e ingrandito sia sulle ali che sulla parte frontale, in parte riutilizzando le murature dell'edificio precedente. La gradinata, ben conservata, ha sette scalini e giunge allo stilobate su cui sorgevano le colonne del portico, sormontato dal frontone del tempio. La parte più lunga dello stilobate fa supporre che il porticato allacciasse il tempio al Collegium.

A sinistra si vedono le basi di tre colonne rimaste del porticato che circondava la cella. Fra questi ruderi sono state ritrovate monete di bronzo e d'argento (III secolo a.C.-X secolo). In questo luogo inoltre sono stati ritrovati i resti di un sepolcreto barbarico di epoca longobarda (VII-VIII secolo), costruito su un'area della cella e i ruderi di un tempio cristiano, sorto sui resti di quello pagano verso il III secolo.

Altro da visitare:

IL DUOMO

Storia: L'origine dell'edificio risale al 1028, quando il vescovo Jacopo il Bavaro decise di trasferire la cattedrale, che era fino ad allora presso la Badia, entro le mura della città, dedicandola a San Romolo, evangelizzatore di Fiesole. ESTERNO: L'aspetto attuale è quello di una basilica romanica con lo schema a tre navate su colonne di pietra con capitelli figurati e fitomorfi, presbiterio rialzato sulla cripta e tetto a capriate. Esso è frutto di trasformazioni avvenute nel corso del Due-Trecento e di un restauro, condotto negli anni 1878-1883, che ha ricostruito la facciata e ripristinato le forme originarie, cancellando radicalmente le aggiunte posteriori. INTERNO: L'interno è maestoso e severo nella sua semplicità. La navata centrale è adorna soltanto del paliotto dell'altare a commesso marmoreo (1273) e di due affreschi, San Benedetto (1420 circa) e San Sebastiano di Pietro Perugino (inizio Cinquecento), mentre alla parete sinistra è collocata la cattedra lignea di Sant'Andrea Corsini, realizzata nel 1371 da Pietro di Lando.

IL PRESBITERIO: Nel presbiterio si trovano gli affreschi con Storie di San Romolo dipinti nel catino absidale alla fine del Cinquecento dal fiesolano Nicodemo Ferrucci, e all'altar maggiore il trittico tardogotico, commissionato nel 1450, di Bicci di Lorenzo, fiancheggiato agli altari laterali da trittici in stile neogotico dipinti nel 1886.

Sul lato destro del presbiterio si aprono due cappelle.

Cappella Salutati : La cappella sepolcrale del vescovo Leonardo Salutati è il gioiello rinascimentale del Duomo e ospita il monumento funebre del vescovo in forma di sarcofago in marmo finemente scolpito da Mino da Fiesole e lumeggiato d'oro, che reca al di sotto, sopra una mensola, un busto-ritratto particolarmente realistico. Alla parete di fronte è situato un dossale marmoreo con la Madonna in adorazione del Bambino tra San Leonardo e San Remigio, coronato da una bellissima testa del Salvatore. Entrambe le opere sono firmate Opus Mini. In armonia con questi rilievi fu eseguita contemporaneamente da Cosimo Rosselli la decorazione pittorica condotta a tappeto su pareti e soffitto con le raffigurazioni degli Evangelisti e dei Santi Leonardo e Giovanni Battista.

La cappella del Santissimo Sacramento ha una decorazione tipicamente ottocentesca e accoglie le copie delle due facce di un dipinto di scuola del Ghirlandaio con le Storie di San Romolo e San Romolo fra i suoi compagni, conservato nella cripta.

Cappella dei Canonici : Dirigendosi sull'altro lato si lascia a sinistra il monumento al vescovo Corsani, promotore del restauro ottocentesco del Duomo, e si giunge davanti alla cappella dei Canonici, antica sagrestia trecentesca affrescata alla fine del secolo o all'inizio del successivo, che accoglie il dossale marmoreo di Andrea Ferrucci eseguito tra il 1492 e il 1494. Limitrofa a questa è la nuova sagrestia, costruita nel Settecento, in cui sono conservati arredi liturgici di notevole importanza come la mitra del vescovo Salutati e il busto reliquiario di San Romolo del 1584.

Si può ammirare nella controfacciata la gigantesca statua di San Romolo in cattedra di Giovanni della Robbia (1521).

La cripta Scesa la scalinata, si accede alla cripta, sorretta da esili colonnine con capitelli dell'XI secolo forse riutilizzati dalla prima costruzione, con medaglioni tardogotici e neogotici dipinti sulla volta, lasciando sulla sinistra la tavola originale con le Storie e il martirio di San Romolo di scuola ghirlandaiesca. Nella cappella sepolcrale dei vescovi si trova una tavola dugentesca, opera dell'anonimo pittore convenzionalmente chiamato Maestro del Bigallo, con la Madonna in trono col Bambino, l'icona più antica del Duomo, realizzata probabilmente entro il 1230 (1215 - 1220) in concomitanza con il primo ampliamento della chiesa e la costruzione della torre campanaria. Fino al 1790 la tavola, detta la Madonna del Soccorso, si trovava entro un altare sul lato destro della cripta, demolito per far posto al fonte battesimale in granito di Francesco Ferrucci del Tadda.

Una cancellata in ferro battuto, datata 1349 ed eseguita dai senesi Petruccio di Betto e dal figlio Francesco, chiude la parte absidale della cripta, dove sono collocate le reliquie di San Romolo; la cripta fu rinnovata nel 1488 a spese della famiglia Romoli cui si deve la costruzione del nuovo altare marmoreo con la pittura della volta soprastante e la realizzazione delle lunette alle pareti in cui sono dipinte Storie di San Romolo, ormai molto deteriorate per l'umidità, attribuibili ad un pittore della cerchia del Rosselli.

PALAZZO PRETORIO : di origine trecentesca, cela la sua vera età che non traspare dalla sua facciata esterna che si affaccia sulla centrale piazza Mino. La prima impressione è di trovarsi di fronte a una costruzione rinascimentale a causa della loggia coorredata di colonne in pietra serena che vedono una corrispondenza nella terrazza superiore. L'aspetto odierno è dovuto a successivi restauri iniziati fin dal 1436. Così come Fiesole fu comune e successivamente sede di una podesteria, parallelamente si possono ritrovare tracce di questo passato all'interno del palazzo. Nei successivi anni fu adebito a varie funzioni fungendo da scuola, municipio e museo. Sulla facciata sono presenti stemmi che ricordano, non solo i vari podestà che si sono alternati alla guida della città, ma anche il periodo comunale precedente.

La chiesa di Santa Maria Primerana: si trova a Fiesole, alla sommità di piazza Mino da Fiesole, accanto al palazzo Pretorio.

Ricordata nel 966, venne ampliata in età medievale (ne resta il presbiterio gotico) ed ebbe una nuova facciata alla fine del Cinquecento, con paramenti architettonici di gusto manieristico e decorazioni a graffito di Ludovico Buti. Il porticato, su colonne architravate, è del 1801. L'interno è ad aula unica, conclusa da un transetto. Sull'altar maggiore, una tavoletta con la Madonna col Bambino del Maestro di Rovezzano (secolo XIII). Nel transetto, due bassorilievi votivi in marmo di Francesco da Sangallo, uno con l'Autoritratto dell'artista (1542) e l'altro con il Ritratto di Francesco del Fede (1575); e una terracotta invetriata della bottega di Andrea della Robbia (Crocifisso fra la Madonna, San Giovanni, la Maddalena e angeli). Il grande crocifisso ligneo sagomato e dipinto di scuola giottesca è attribuito a Bonaccorso di Cino.

2° itinerario ( km 2,5 circa) nota: nella

prima parte è

prevalentemente salita e

quindi occorre essere

allenati

Piazza Mino da Fiesole. Via

Verdi_Via di Montececeri _

Via degli

Scalpellini. Entrata libera

al Parco Naturale di

Montececeri. Monte

Ceceri _ Piazza Mons. Ferri

_ Via Corsica _Via F. Poeti_

Via dei Medici_ Via

Matteotti_ Via A. Gramsci_

Piazza Mino da Fiesole.

Nota: per abbreviare si può

anche prevedere un a/r con

salita al piazzale di h.1,15

ed il ritorno per la stessa

strada di h.0,45.

Piazza Mino da Fiesole.

Centro della cittadina, si

trova nell’area dell’antico

Foro. Vi sorgono il Duomo e

nel fondo, il palazzo

Pretorio, ora Comunale, del

‘300, adorno di stemmi del

podestà. A destra, c’è

l’antico oratorio di S.

Maria Primerana.

Lasciandosi alla sin. questa

piccola chiesa, si inizia a

salire per via Verdi e si

trova poco dopo sulla

sinistra una bella villa,

chiamata San Michele, con

decorazioni risalenti ai

primi del ‘900 in tipico

stile neogotico, mentre

sulla destra si trovano dei

piccoli giardini pubblici.

La stradina, fra due muri in

pietra, è un esempio tipico

delle strade dei borghi

collinari fiorentini.

Via Verdi, panoramica

e stretta via fra antiche

ma ben conservate

abitazioni.

Via di Montececeri, è

una delle più belle strade

panoramiche di Fiesole, un

continuo susseguirsi di

vedute straordinarie sulla

vallata di Firenze. Ci

avviamo verso il parco per

Via degli Scalpellini. Con

una deviazione a destra per

Via Doccia, si costeggia la

splendida Villa San Michele,

oggi un hotel extralusso e

un tempo convento

francescano di proprietà

della famiglia Davanzati,

con un bellissimo giardino

all’italiana ornato di

sculture e di alberi di

magnolia.

Monte Ceceri

Occupa

una superficie di 44 ettari,

su rilievi collinari.

Famoso fin dal medioevo per

l’attività estrattiva di

pietra serena. Un tempo

luogo di lavoro di tanti

scalpellini. Nell'area si

trovano 19 cave abbandonate

di pietra serena, dismesse

nei primi del '900. (Una

delle cave più suggestive

del parco, per la sua

colonna centrale e la grande

apertura nella montagna, è

cava Braschi).

I segni del lavoro

collegato all’attività

estrattiva, oltre che nelle

cave, si possono cogliere

nei sentieri, nelle strade,

nelle opere di regimazione,

nella struttura in generale

del paese: segni importanti

della vita operaia di

Fiesole. Lo stesso bosco è

opera dell'uomo.

Sulla cima si erge un cippo

commemorativo dedicato

all’ingegno creativo di

Leonardo da Vinci, che

effettuava da qui gli

esperimenti di volo, e al

coraggio di Tommaso Masini,

detto Zoroastro da Peretola,

uno dei "famigli" di

Leonardo che si presterà per

le prove. "Piglierà il primo

volo il grande uccello sopra

del dosso del suo Magno

Cecero" così inizia una

epigrafe di Leonardo da

Vinci che ricorda il primo

volo dell'uomo, riportandoci

molto indietro nel tempo

quando questo monte, privo

di vegetazione, ben si

prestava a tali

esperimenti. Sullo sfondo

ancora Firenze attrae la

nostra attenzione.Se si

volesse fare l'anello lungo

si può proseguire dal

piazzale per andare a Piazza

Mons. Ferri, uscendo dal

parco e quindi andare a sin. per via

Corsica e proseguire per

via F. Poeti

dove,

girando a destra, in via dei

Medici, in prossimità

dell'area verde di Borgunto,

si raggiunge la Fonte

Sotterra, una grotta

artificiale sotterranea, di

possibile origine etrusca,

usata come sorgente d’acqua

fin dal medioevo. Infine si

gira a sin. in via

Matteotti dove sono

visibili i resti di una

necropoli. Sono le uniche

tombe etrusche finora

scoperte a Fiesole.

Costruite in grandi blocchi

di pietra, facevano parte di

una grande necropoli posta

immediatamente fuori le mura

sul lato orientale. A

diritto, per Via Gramsci,

che ci riporta in via

Mino.

La Pro Loco di Quercianella organizza:

Domenica 6 ottobre 2019

La Pro Loco di Quercianella organizza per Domenica 6 ottobre 2019 una giornata dedicata alla raccolta e alla degustazione della castagna. Quest’anno, oltre al tradizionale pranzo e mondinata, ognuno potrà raccogliere e portare a casa le castagne direttamente dalla selva messa a totale nostra disposizione.Il programma della giornata:

Ritrovo dei partecipanti e

partenza in Pullman GT per

Castelnuovo Garfagnana:

tempo libero per la visita della

località e del suo mercato